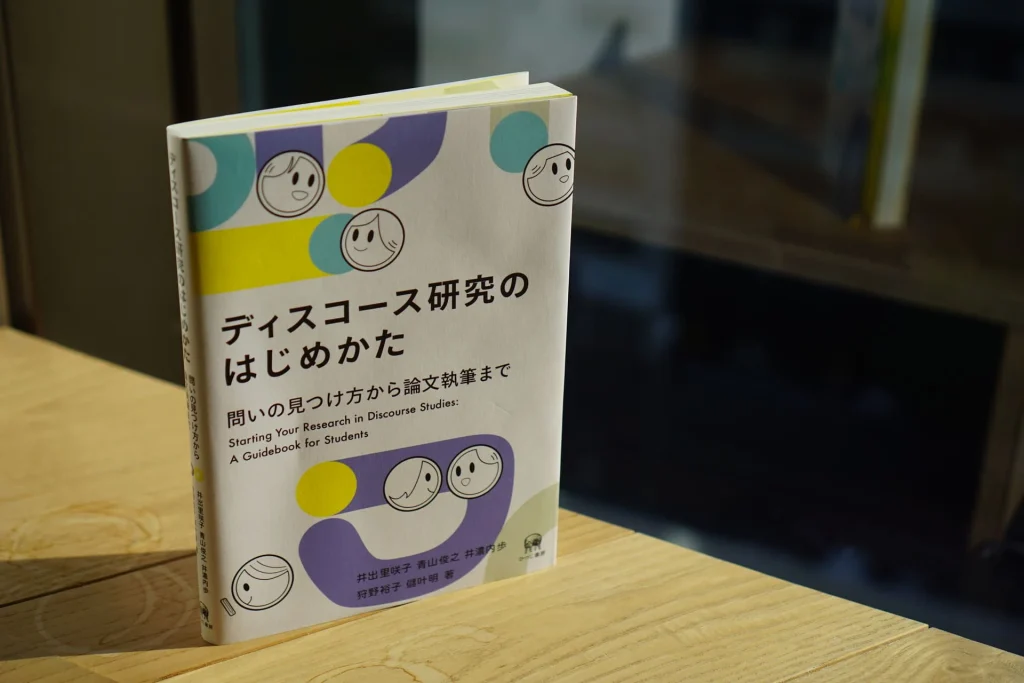

2025年2月、ひつじ書房より『ディスコース研究のはじめかた 問いの見つけ方から論文執筆まで』が刊行されました。

この書籍でぼくは、第6章「メディアディスコースを研究する」と、コラム「フィールドワークあれこれ」の中の「コラム ケース4:データベース・メディアをフィールドワークする」を執筆しています。

なぜ今ごろの告知になったのか?

刊行が2月、そして今は11月。なぜこんなに時間が経ってしまったのか。正直に言うと、転職活動や(現在進行中の)博論本の執筆作業に追われていた、というのがまず一点。そしてもう一つ、より大きな理由として、これらの原稿を書き始めたのが遡ること2020年9月頃であり、内容も大幅な変更はなく微修正レベルで入稿したため、2025年の現在の自分からすると、だいぶ文脈が離れてしまった感覚が強かったのです。

「これをどう告知したらいいものか・・・」と、手が止まってしまっていたのが実情です。

とはいえ、執筆した内容は(我ながら)これからディスコース研究、特にメディアを対象にしようとする学生さんにとっては、具体的な「技法」の詰まったものになっていると自負しています。今回、執筆した内容と、そこから現在地(2025年)へと至る「心境の変化」を、近々実施する大学院講義の告知とあわせてご紹介しようと思います。

執筆内容の紹介

第6章「メディアディスコースを研究する」

この章では、SNS、生成系AIの勃興など、現代社会でますます重要になる「メディア」を対象としたディスコース研究の「技法」を紹介しています。特にこだわったのは、学生の皆さんが抱きがちな問題意識に寄り添う形にした点です。以下の5つの関心別に、関連する学問分野や研究アプローチを整理しました 。

- メディアとことばの関係に関心を持つ学生

例:テレビ報道のフレーム分析 、スポーツ実況の日英比較など - メディア共同体やネットワークに関心を持つ学生

例:「2ちゃんねる」の〈祭り〉と連帯感の構築など - 「ことばの力」に関心を持つ学生

例:「自己啓発」 や「ボランティア」 のように、特定の語りが持つ社会的影響力の分析 - 歴史的に枠づけられることばやイメージに関心を持つ学生

例:「◯◯らしさ」が作られるプロセス(主体化) と、フーコー的な言説分析 - 社会的な不平等や差別に関心を持つ学生

例:「萌えキャラ」のポリティクス など、批判的談話研究(CDS)のアプローチ

さらに、具体的な調査技法として、新聞データベースの活用法や、Google・X(旧Twitter)の詳細な検索テクニックなど、「研究の道具箱」として使えるTipsもまとめています。そして、ぼく自身の研究事例として、学部生時代(!)から取り組んできた「日本社会における自己責任ディスコース」の分析プロセス(CDSとの出会い、分析対象の選定、当時の悪戦苦闘の論文執筆まで)も赤裸々に綴っています。

コラム「フィールドワークあれこれ」ケース5

こちらのコラムでは、第6章の研究事例でも触れた「自己責任ディスコース」について、さらに一歩踏み込んでいます。人類学的研究がある地域・民族が暮らす現地に赴く体を張った研究と知っている人なら、「自己責任をフィールドワークするってどういうこと?」と、疑問に思うことでしょう。

なぜなら「自己責任」は、物理的な場所や特定のコミュニティではありません。では、どう「フィールドワーク」するのか? ぼくにとっての「フィールド」とは、新聞データベースであり、特に2015年のイスラム国日本人人質事件で注目した、デヴィ・スカルノ夫人のあるブログ記事と、そこに寄せられた860件ものコメント欄でした。

※ 正確に言うと、記号的なあらゆるディスコースが展開される「この世界」そのものがフィールド

このコラムで書きたかったのは、単なる分析プロセス(「何を分析したか」)の解説ではありません。むしろ、そのメディアディスコースを丹念に読み解くことで、「そのことばを支える文化規範を透かし見てしまった」という発見の驚きです。

分析を進めると、「自己責任」という批判が、実は「(家族や国家、社会に)迷惑(をかけるな)」という、非常に土着の日本的な規範意識と強く結びついていることが見えてきました。

一見、近代的で個人主義的に見える「自己責任」という語りが、実は「迷惑」という集団的な規範によって駆動されている——。そのねじれとダイナミズムが、ブログという「メディア」を「フィールド」とすることで浮かび上がってきたのです。コラムでは、その「ディスコースから文化を読み解く」フィールドワークの醍醐味を伝えようと試みました。

2020年の原稿から、2025年の「現在地」へ

さて、これらの原稿は2020年の視点で書かれたものです。では、2025年の今、ぼくはこのテーマや「研究」そのものをどう捉えているのか? その片鱗を語る2つのイベントが11月と12月にあります。

告知①:YouTube LIVE 開催!

(研究者、編集者、または批評家?)青山俊之の初配信、始めます!

タイトル:

雑談、論壇、直談判! 戦後80年、日本の自己責任論を考える

日時:11月24日(月・祝)19時

内容:

前半は論壇パートです。石破さんの「戦後80年所感」に触れつつ、青山の研究テーマ「日本の自己責任論」を語ります。なぜ今、このテーマなのか? メディアの表層から文化の古層まで、深く読み込みます!

そして後半は、雑談・直談判パート・・・!最近のメディア環境のあれこれから、青山の新天地での取り組みまで。「研究/批評」と「実践/仕事」はどうつながるのか? 青山のこれまでとこれからをまるっと直談判!

告知②:大学院講義ゲスト講師として登壇!

さらに、12月には大学院の講義でゲスト講師としてお話しします。

- 日時:12月上旬

- 場所:筑波大学大学院(井出里咲子教授)

- 講義:日常会話のエスノグラフィ

- テーマ:自己責任ディスコースをフィールドワークする──メディアの表層と文化の古層を透かし見る言語人類学的アプローチ

今回のYouTube LIVEは、この講義の「先行トーク」的な位置づけでもあります。LIVEでは、講義内容にも少し触れますので、大学院生のみなさん、予習にどうぞ!

- 「迷惑」「世間」「空気」・・・日本の文化規範と自己責任論のつながりとは?

- 人文知をひらく「あそび」って何!?

- 「人文知×大学×クリエイティビティの未来」を大放談!

むすびに

というわけで、『ディスコース研究のはじめかた』は、特に学部生・大学院生が研究の「最初の一歩」を踏み出すための、非常に実践的な一冊になっています。ぼくが執筆した章以外も、多様なフィールドワークの事例が満載です。ぜひ、お手に取っていただけると幸いです。

そして、11月24日(月・祝)のYouTube LIVEでぜひお会いしましょう。書籍の「行間」や「その後」を、たっぷりお話しできるのを楽しみにしています。コメントや質問、待ってるぜ!