ことば、メディア、思想文化

ディスコースを中心とした知見や考察の雑録をまとめています。

新着記事

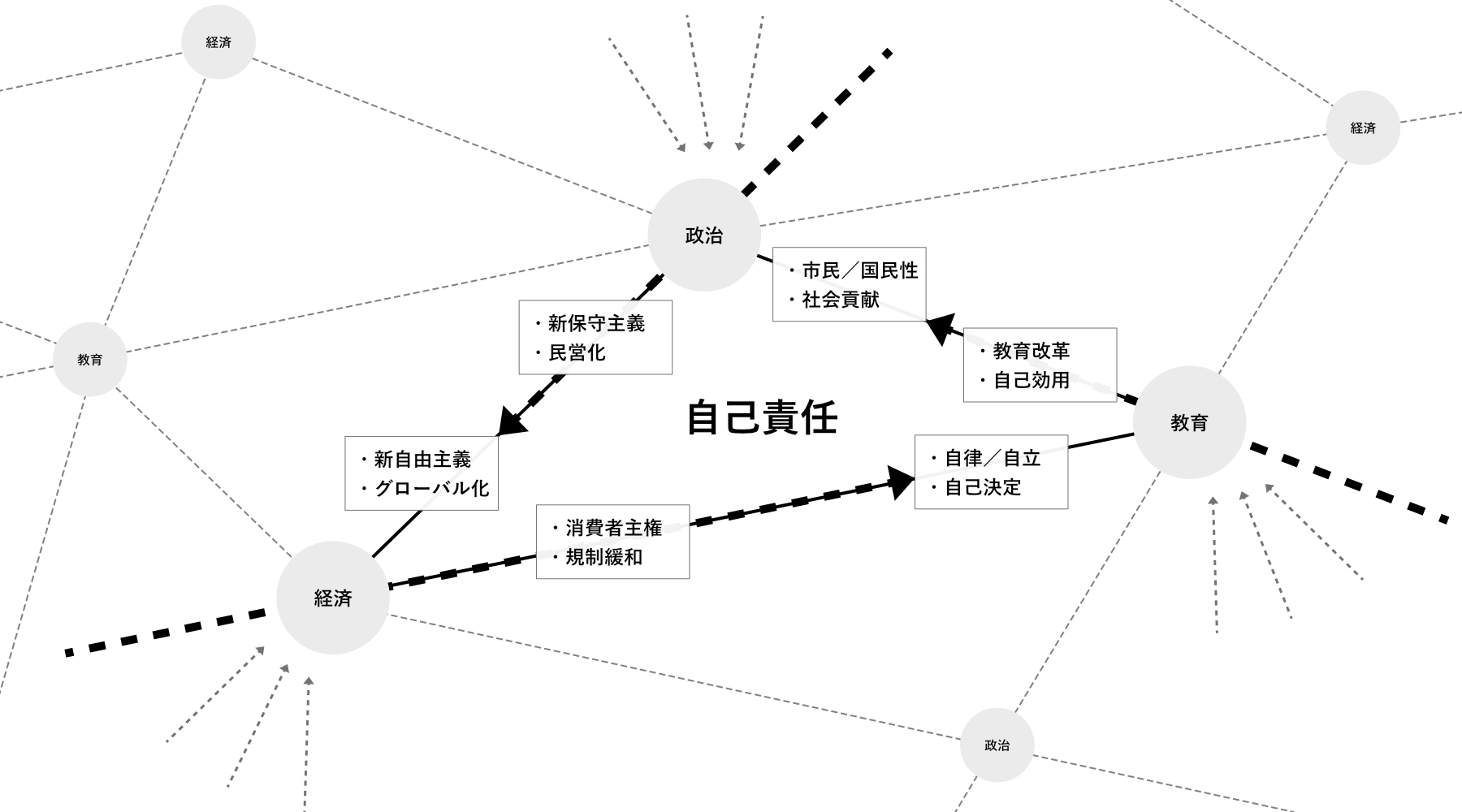

日本社会の自己責任論を研究してきました。「自己責任」ということばが日本社会でいつ・どのくらい・どう語られてきたのかを読み解きながら、戦後民主主義と日本社会(世間)、その文化論理の深層を考察しています。

1. 背景:「失われた30年」

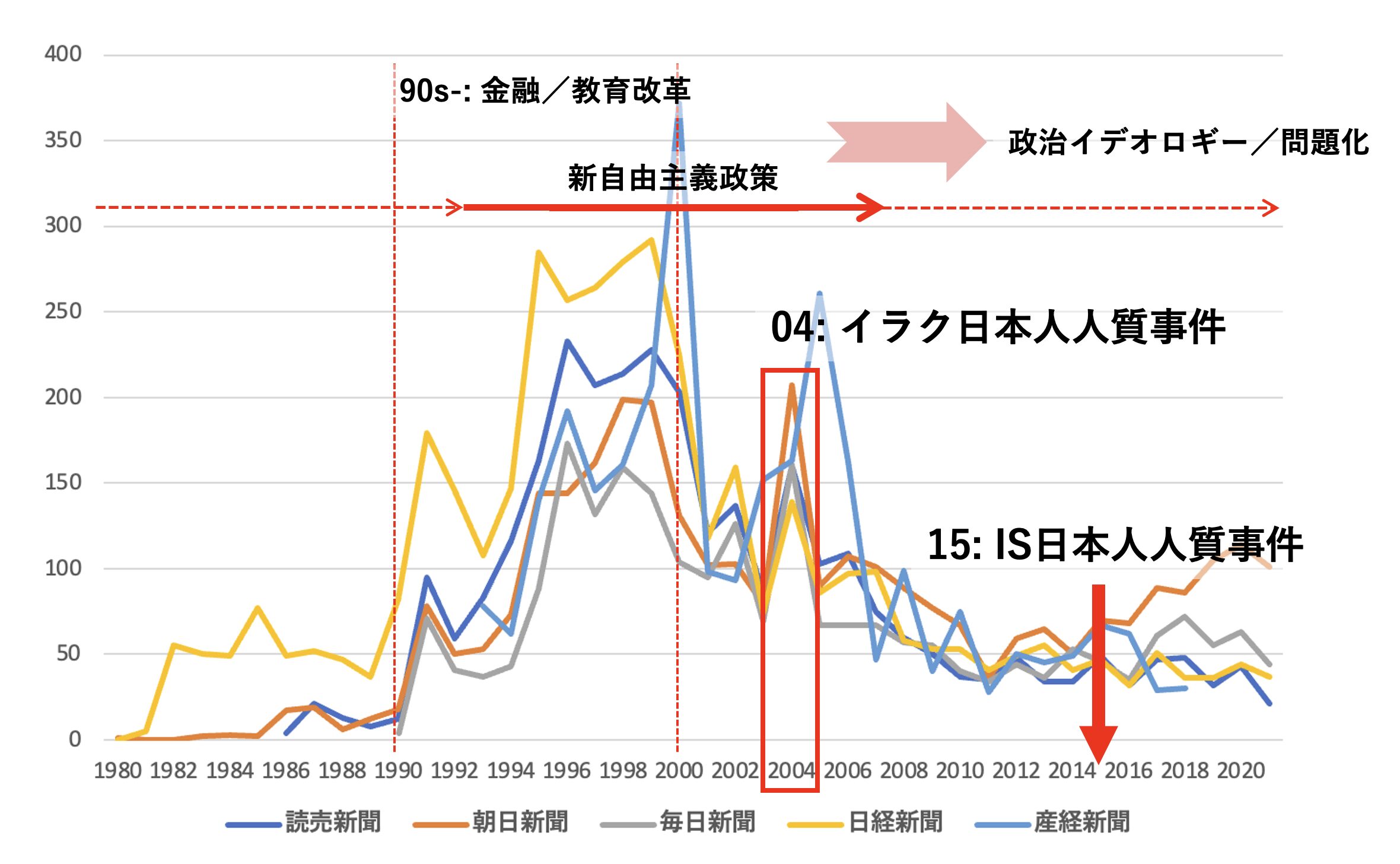

「自己責任」を考えることは日本社会の「失われた30年」を考えることにつながります。経済・教育・政治にて「自己責任」はなにを意味していたのか。その軌跡を全国新聞五紙を中心に追いました。

「自己責任」と「失われた30年」が語られてきた歴史を読み解くと、日本社会の閉塞的な状況を鏡のように映してくれます。「失われた30年」とは、1990年代から2020年代の日本社会の苦境を指す用語です。1990年代から30年間にわたって日本社会が経験してきた社会変容・経済低迷・政治不信が「失われた30年」の意味に込められています。「失われた30年」の期間において、自己責任論は社会をテコ入れすることばとしても、さまざまな当事者の社会的な安全性を脅かすものとしても論じられてきました。

競争的・排他的に響く自己責任論も増加した一方、それらを主張する人々や富の格差をもたらす社会構造への批判も絶えず寄せられてきました。こうした経緯から、自己責任が生成・再生産されるメカニズムを明らかにし、硬直的な言論を読み解くことは、日本社会を再考する糸口となるというのがぼくの考えです。

2. 事例:中東地域日本人人質事件

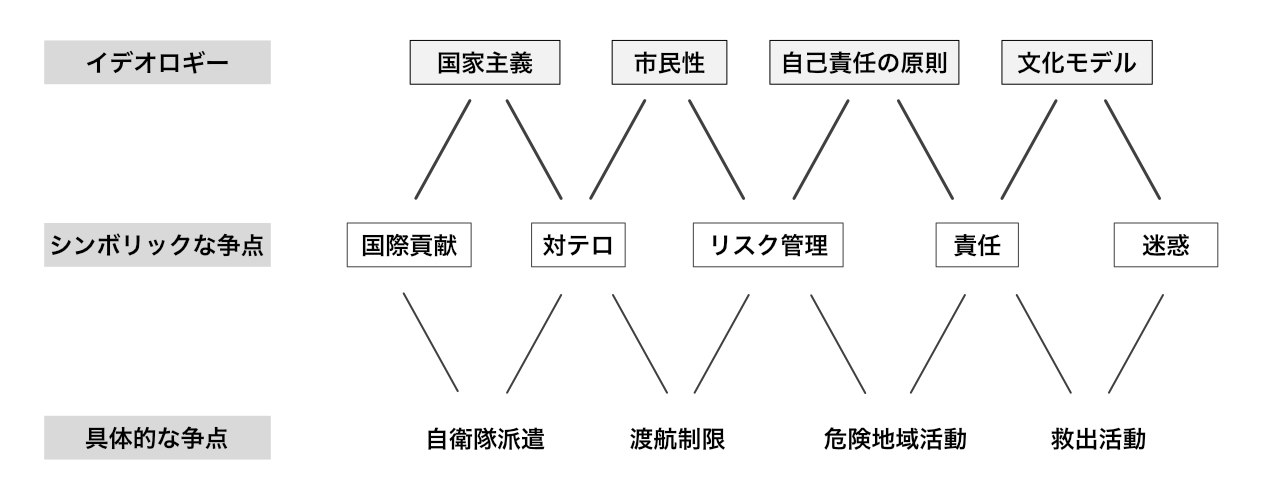

イラクとISの日本人人質事件を中東地域日本人人質事件と呼んでいます。自己責任論がどう理由づけされたのか。その論理を分析しました。

研究で中東地域日本人人質事件に着目した理由のひとつが、「自己責任論」と呼ばれることばは2004年のイラク日本人人質事件をきっかけに日本社会に広まったことにあります。広辞苑にて「自己責任」は、1998年出版の第五版には未掲載でしたが、2008年出版の第六版から掲載されるようになりました。2004年にはユーキャン新語・流行語大賞のトップテンに「自己責任」がランクインしており、これらからイラク日本人人質事件の影響が読み取れます。

自己責任論を日本社会に広めるきっかけとなったのが2004年のイラク日本人人質事件でした。研究では、この事件が生じた2004年4月の読売新聞と朝日新聞の初期報道と社説内容を分析しました。

両紙の社説の分析で明らかになったのは次のことです。読売新聞では人質とその家族らの行為を「無責任」で「迷惑をかけている」と批判したのに対し、朝日新聞ではむしろ国際貢献を果たそうとしたのが人質らボランティア行為であると論じたものでした。

両紙のイデオロギー的な差異は明確にありつつも、一方で両紙とも人質3名とその家族に対し、世間を騒がせたことに対し「迷惑」をかけているという論調が自己責任論の理由づけに用いられていた点が共通していました。国家主義的な保守派も、市民性を重視するリベラル派も、この人質らが社会に印象づけた「迷惑をかけた」ことに関しては否定しがたい実態・規範として認識されたものだったことを明らかにしました。

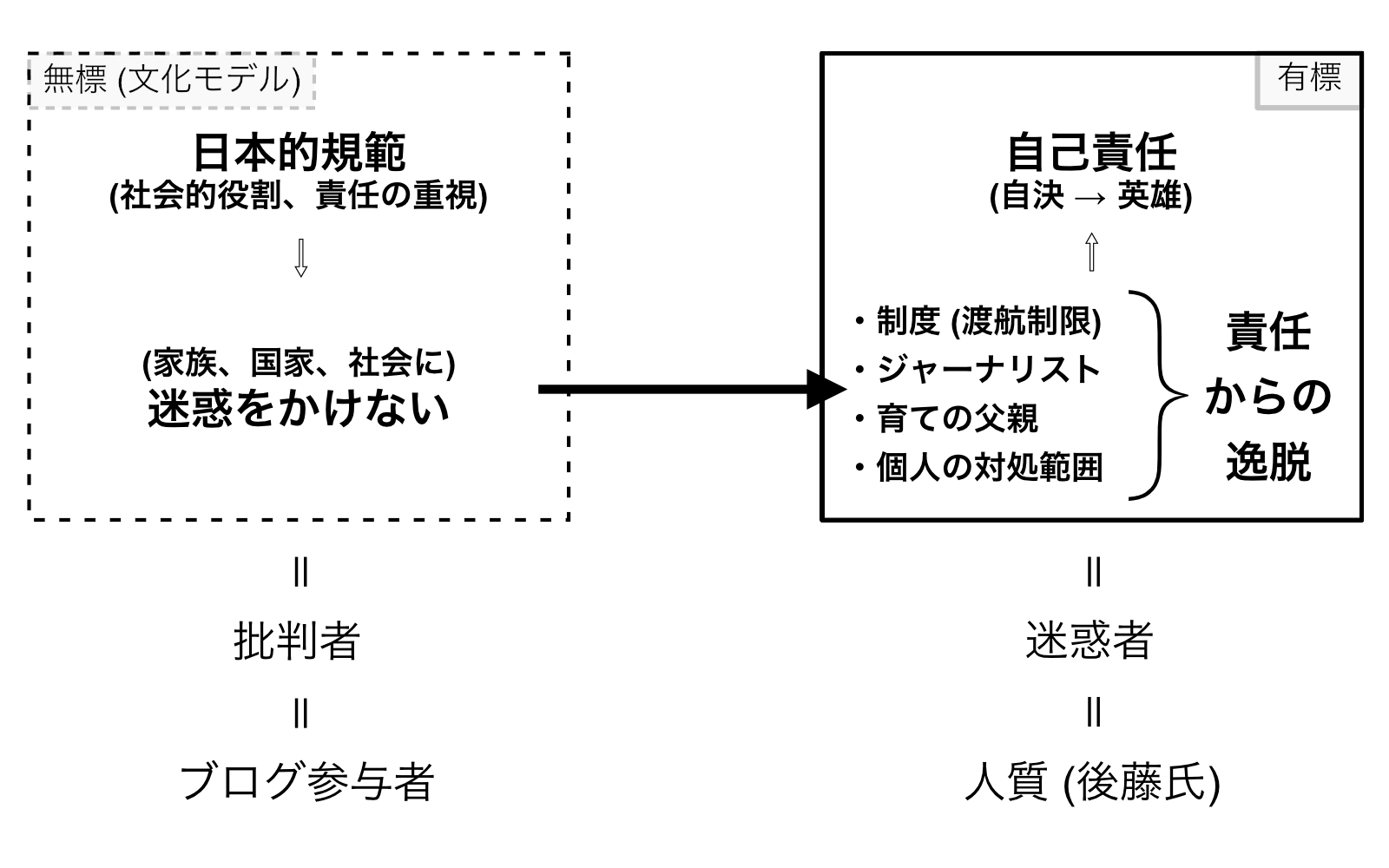

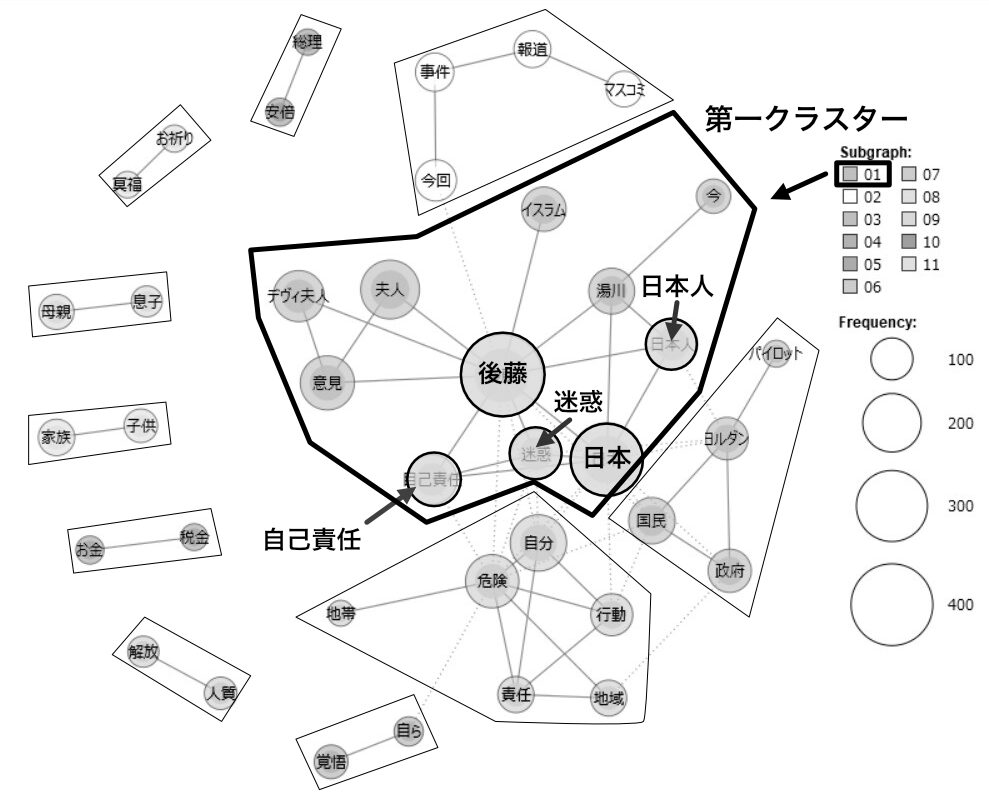

論文の事例は、2015年に起きたIS日本人人質事件の自己責任論のなかでもとりわけ際立って国内外に拡散されたデヴィ夫人のブログ記事「大それたことをした 湯川さんと 後藤記者」(2015年1月29日公開、以下「ブログ記事」)です。

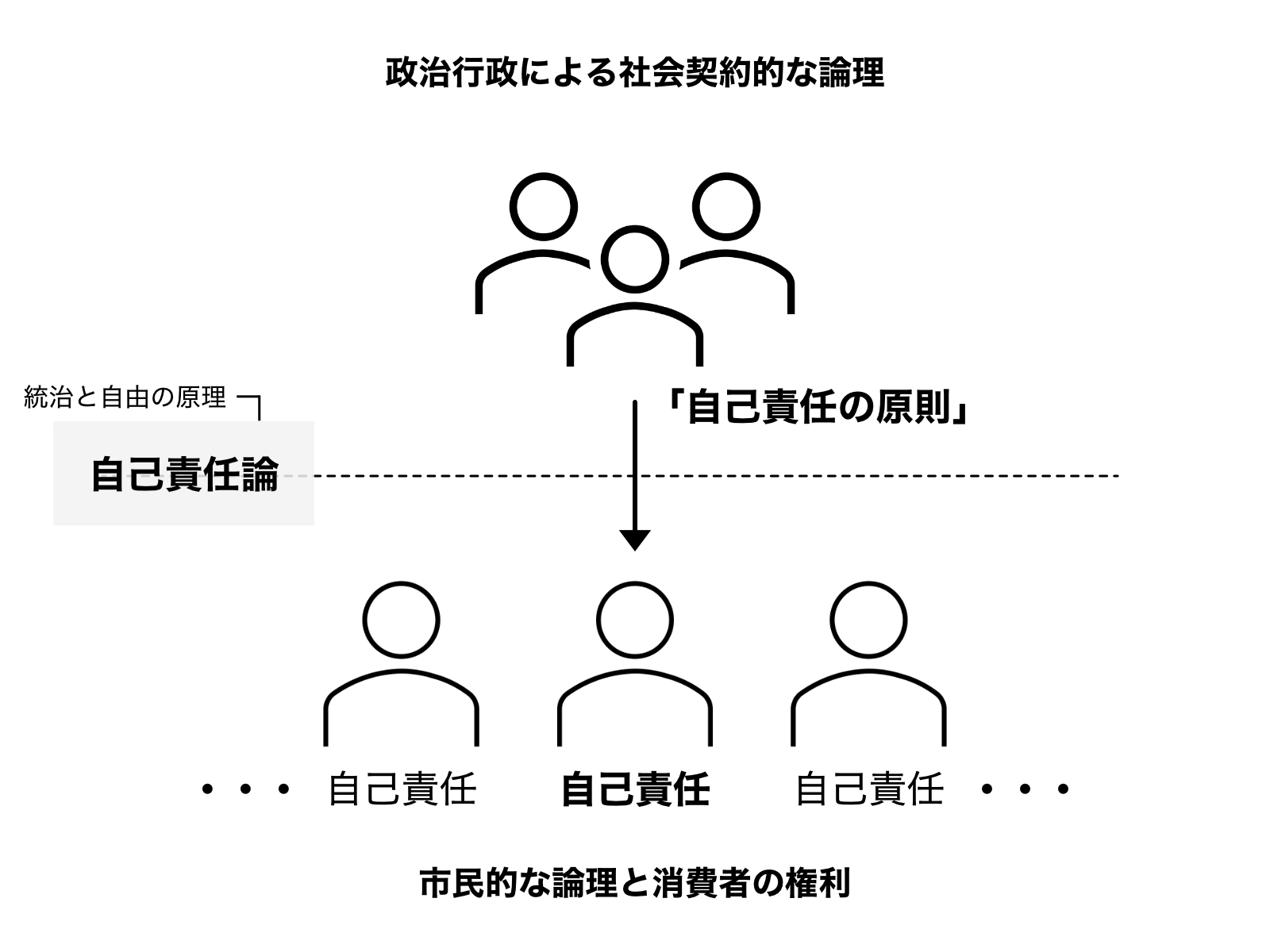

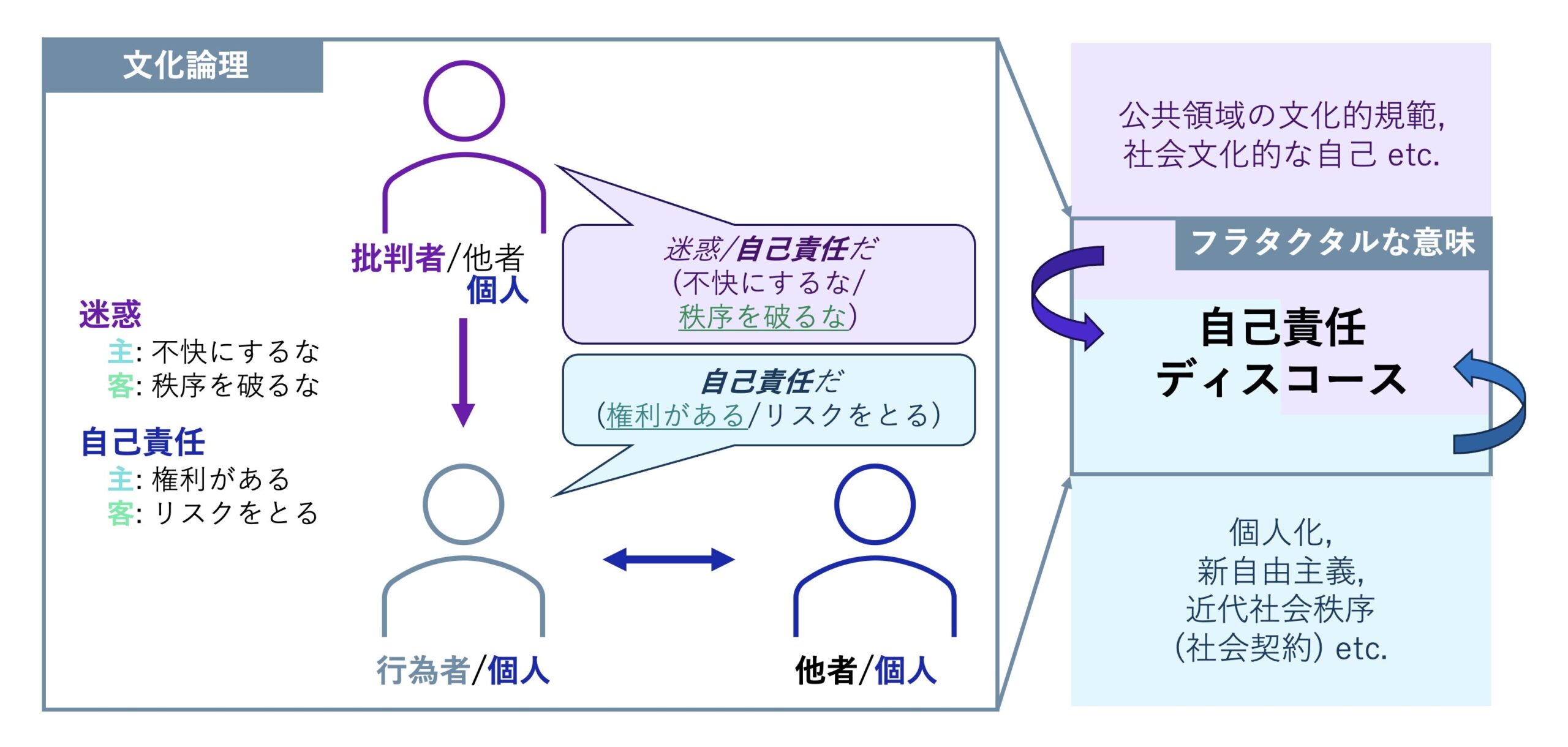

この論文で発見したのは、人質事件における自己責任論の理由づけには社会関係的立場・役割(親・職業・国家)といった他者の視点を組み込まれていた点です。それを象徴するのが「迷惑をかけない」という文化的な規範でした。

一見すると、自由で自律的な個人を意味するのが「自己責任」とも解釈できます。ですが、ぼくの論文では人質事件では他者が自律「させる」ものとして自己責任論が論じられたことを発見した。そこには日本の文化規範が関係している。これが論文の結論です。

3. 考察:自己責任論と迷惑の文化論理

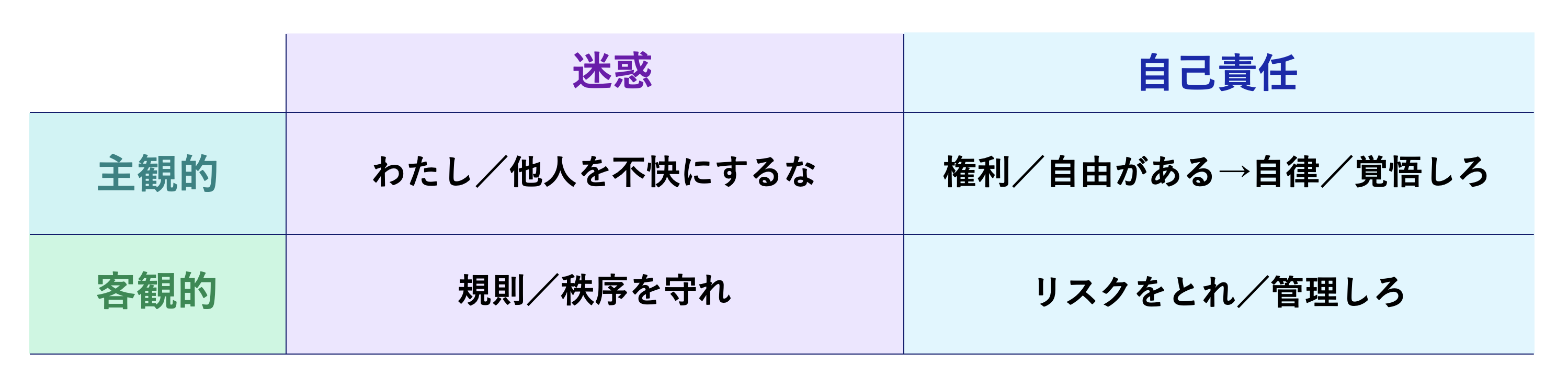

個人の自主自律と解釈される「自己責任」は他者から自律を要請されることばでもあります。そこに潜む価値観の相違とはなにか。日本の文化規範について考えました。

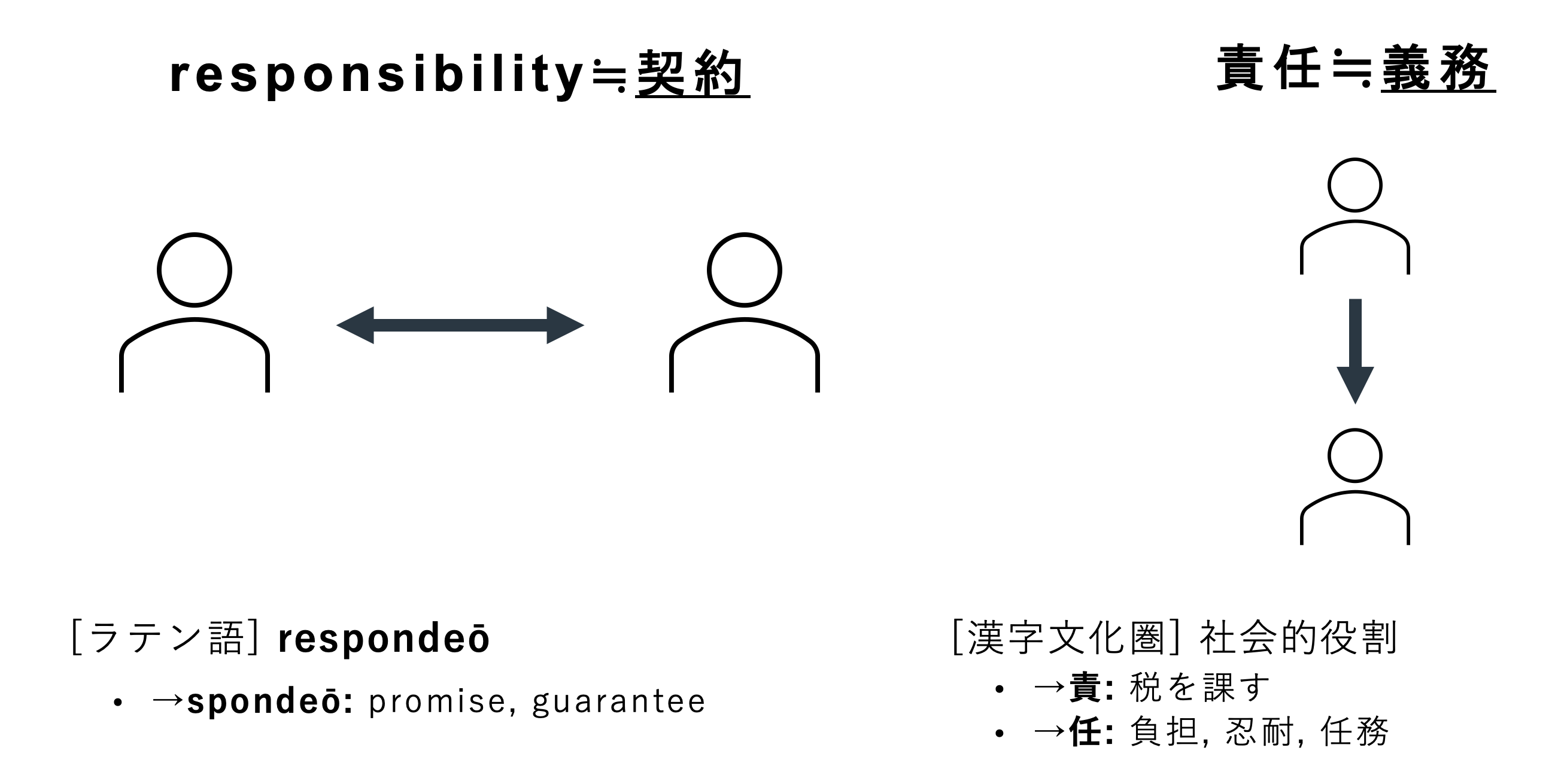

研究で着目したのは、自己責任論に関連しつつもこれまでの議論では積極的に分析されてこなかった日本の文化規範として、自己観と責任観の相互的な関係の分析と考察を掘り下げました。特に、欧米的な自己観を「自己が責任をとる」としたら、日本的な自己観は「自己における責任がある」という場・基体を経由している点に焦点を当てました。

自己責任論を分析することで、日本では、責任が強く認識されるからこそ、そこから逃避・蓄積する「自意識」が形成されるメカニズムが見出せます。どうしてそう言えるのか。続きは記事にて解説します。

※ 現在、準備中!

概論

キーワード

シリーズ

仕事

webゲンロンにエッセイ「観光客はテロリストの夢を見るか──ブリュッセル紀行」を寄稿しました。自己紹介のようなエッセイにもなっています。よろしければぜひお読みください。