ども。青山俊之です。2024年7月現在、博士号を取得しました。紆余曲折を経ながら研究とメディア運営に携わっています。ちゃんと「責任とっていけよ!」とか思いつつ、いやいや「そこは無責任にいこうぜ」って感じでいろいろ考えています。

言語人類学を中心に、現代思想を踏まえた記号論や政治思想に関心を持っています。これらを横断的に捉えるのは大変なのですが、わかってくると人間観察とか政治的な出来事・議論を考えることにもけっこー役立ちます。

以下、少しややこしいですが、どういった考え方をつくりあげてきた学問に基づいて研究やメディアの活動に取り組んでいるのか、ざっと紹介します。

学問分野と関心

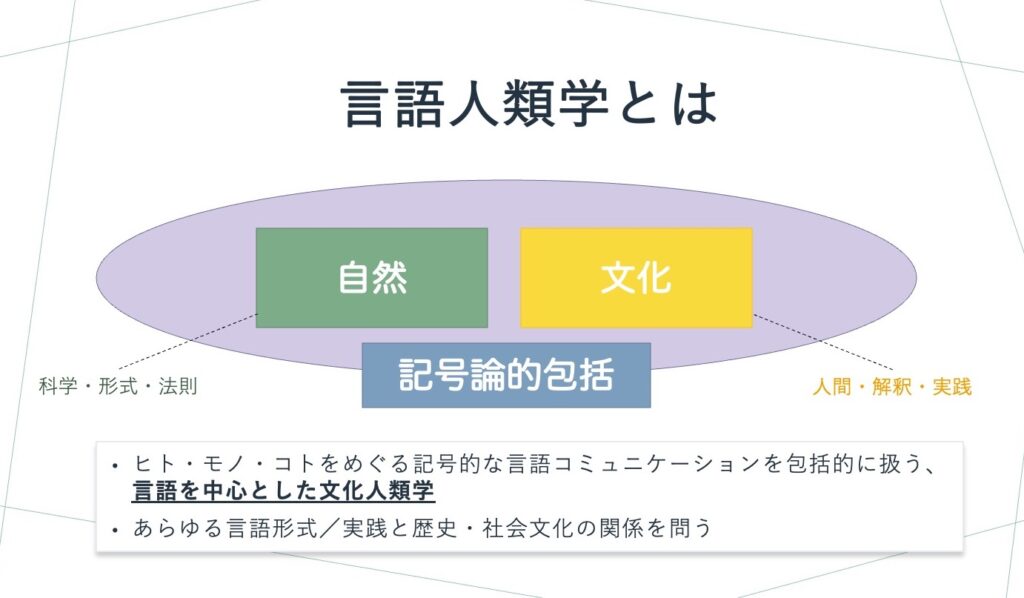

言語人類学とは

言語人類学は、あらゆることばと社会文化の関係を研究する、というある意味で大きな野望を持った学問です。ことばを中心とした文化人類学ともいわれます。自然(科学・形式・法則)と文化(人間・解釈・実践)を包括して扱う社会記号論ともいえます。学術的な理論しかり、個々人しかりの背景があって、どちらかに肩入れしがちなんですが、言語人類学では気合いで自然と文化を総合的に捉えます。

ディスコースの意味は多義的で、言語学では「談話」、哲学や社会科学では「言説」と訳されます。言語人類学におけるディスコースは「社会行為として実践される記号的なコミュニケーション活動のすべてを包括的に含み、その主体も個人から学校、メディア、政府といった制度的組織まで」とかなり広い射程を含んでいます。このサイトでは、談話も言説も両方を含んでディスコース研究と総称しています。

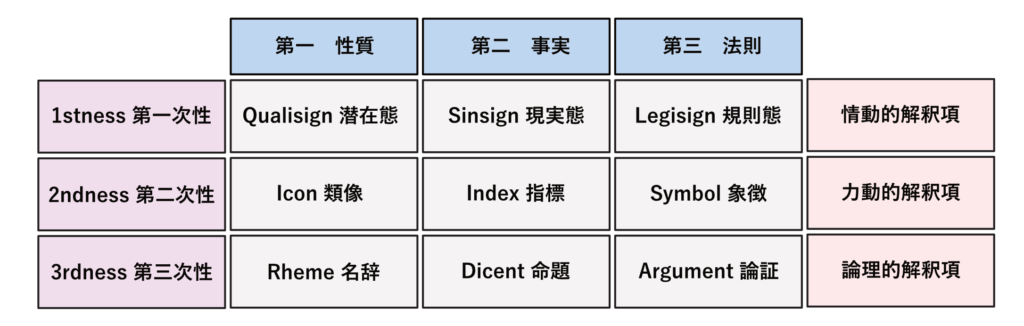

C. S. パースの記号論とヤコブソンの詩学

言語人類学は、アメリカの数学者・哲学者であるチャールズ・サンダース・パースの記号論に強く影響を受けつつ、人類学的な歴史・社会文化的研究へとアップデートしている学問です。言語人類学ではパース記号論の類像性・指標性・象徴性と呼ばれる記号的な関係に着目し、文法といった言語形式と状況・出来事・文脈に根ざした言語使用を包括的に捉えています。

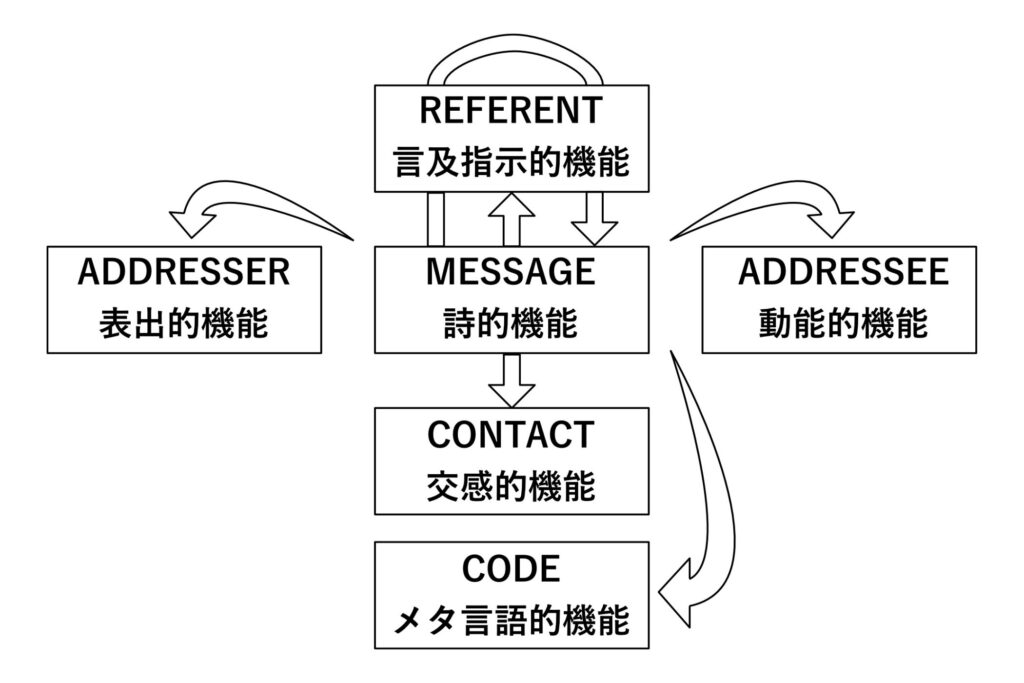

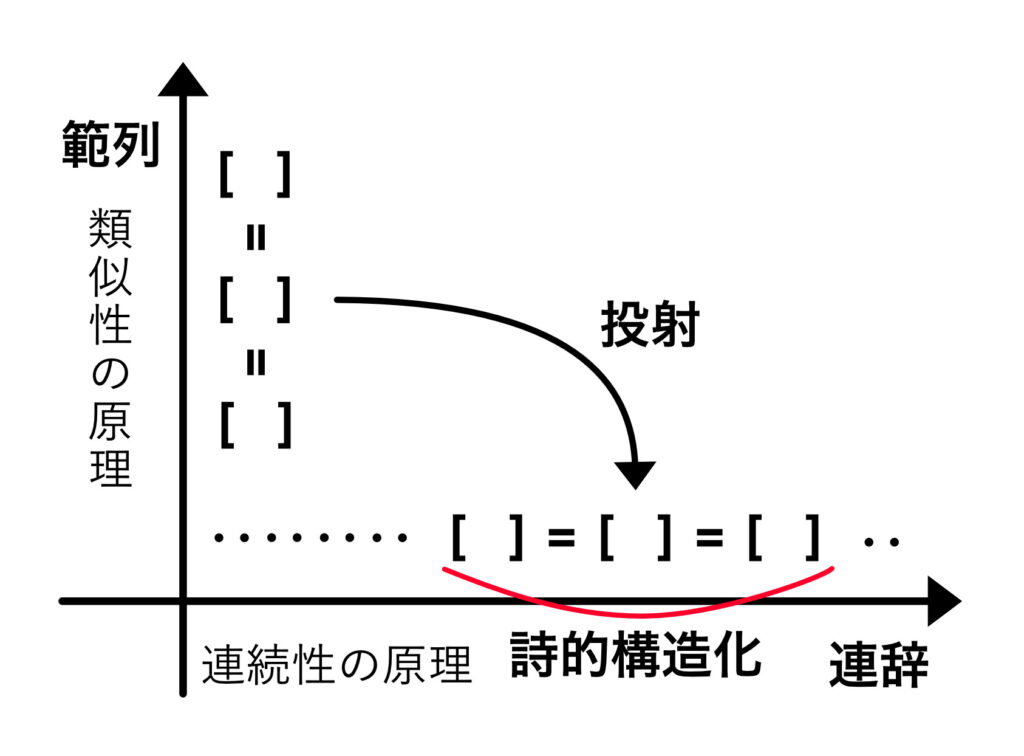

特に、言語人類学では、パースの影響を受けたローマン・ヤコブソンが提唱する詩的機能(言語コミュニケーションの6機能のひとつ)を応用した詩学の考え方をベースにしています。詩学で捉えるのは、反復により強調・生成されるリズムとパターン(とそのメカニズム)です。

「反復」というと非常に単純なのですが、応用範囲が実はとても広いんです。たとえば、コロナ禍で政治家がパネルとともに繰り返して語る「3密」や「自助・共助・公助」にも、詩的な反復によりメッセージの強調が施されています。この小気味よさや語り手の立場に対し、厳しい生活の現状に憤る人や政治思想的な違いがある者にとっては不快に思える、といった解釈をもたらしたことでしょう。嫌な人からは離れて似た者同士でたむろいますよね。このように言語形式・使用と無/意識が交叉しながらコミュニティを生成・分派していく、といった個々人から集団が社会化していく過程もが言語人類学的な研究の射程となるわけです。あと、非日常的なものから日常的な儀礼(たとえば、あいさつ)も、詩学から深ぼって考えることができます。

詩学は掘り下げて理解しようとするとけっこー難しいです。ぼくも四苦八苦してきました。けれど、わかってくると日常の言語コミュニケーションから人々の無/意識的な傾向が見え、さまざまなことに応用が効きます。

たとえば、学校や職場、あるいは家族や友人知人との関係のなかで、劣等感に悩むなど、力関係に苦しみ、葛藤することもあると思います(専門的には分裂生成とか二重意識と呼びます)。こうした状況を記述的にことばにするのが言語人類学です。

少し日常や自分の考えから距離を取り、状況をじっくり見極めることは、ときに別の異なるコミュニケーションの仕方や関係をつくる回路を見出す糧になります。他者はもちろん、自分自身もよくわからないものでしょう。そこで、ことばの力を借りて、少し違う自分を試す、少し違うことをしてみる、少し思い切った他者と出会ってみる。こうして日常の「かもしれない」領域を広げ、ちょっとよく生きてみるきっかけを得ることに人類学は適した学問だとぼくは思います。

社会化と政治思想

言語人類学には、主に三つの分析アプローチがあり、そのひとつが言語社会化です。言語社会化論では、ことばと規範を身に着けるプロセスを研究するもので、これがぼくの研究に一番近いです。というのも、研究対象である日本社会で用いられる「自己責任」ということば―分解するといわば自己論と責任論―の使用には社会的規範が深く見出せるためです。

「自己責任」の研究をするにあたって、自分がどう「自己責任」を意味づけてしまうか、あるいは意味づけるかに関わる政治思想も同じく中心的に扱っています。特に、ことばによる制度的・社会的実践や権力関係とも関連する人々の無/意識を扱うイデオロギー論を深掘りし、いわばなんでもありな現代社会(ポストモダン)における批判について考えてきました。言語人類学は方法論的な分析枠組みは非常に優れていると思うのですが、ポストモダンな社会における政治哲学的な掘り下げはあまり進んでいません。研究テーマとしても、個人的な姿勢としても、これら領域の知見の越境はまじめに考えてきた点です。

研究・関心キーワード

ディスコース, 記号論, 詩学, 儀礼, あそび, インターフェース, イデオロギー, ナラティブ, 雑談, 社会化, 公共性, 他者, 責任, 教養

研究テーマ

自己責任研究

日本社会にて「自己責任」がなぜ・どのようにして用いられてきたのか、繰り返し語られるメカニズムを分析しています。2004年イラク日本人人質事件と2015年IS日本人人質事件を主な事例として、日本社会の言語形式・使用に暗黙理に投影される認識的傾向や文化論理を探っています。

いじり研究

自己責任研究で得られた知見などを活かし、日本社会で起きている「いじり」や「ノリ」の言語コミュニケーション過程を分析し、いじる者といじられる者による交感的(あそびのじゃれあいのような)関係と非対称性の関係を考察しています。

ゼミ研究

自分が所属する言語人類学ゼミの学部生がゼミ参与の過程で抱く葛藤やその調停に着目しながら、大学で学部生が研究することの経験的な意味づけを探っています。

教養論

2015年の文科省の文言から広まった「文系学部廃止論争」など、教育機関の制度状況や社会的に意味づけられる学術知に関して分析・考察しています。