主なキーワード

言語人類学的な詩学と記号論を中心にしつつ、政治思想と絡めて考えごとをしています。ここでは、中心的なキーワードを簡単にまとめました。

責任

責任は、自由と行為、罪と罰、リスクと契約、他律と自律などと関連し、それらジャンル的な現象と絡めて論じられる傾向にあります。これら議論に加え、後述する記号イデオロギーの一環として捉えると、どうにも責任観なるものは非常に複雑だし、言語イデオロギーはもちろん、対人関係も含めてつくられていくものだと考えるようになりました。

また、責任を考えることは、いわば無責任を考えることでもあります。実際に人々が生きる文脈や現場のひとつひとつを考えることなしに、無/責任の是非は判断できません。こうしたいかにもめんどくさい、けど否が応でも複雑な現実に向き合わざるをえないのが責任だと思っています。

ディスコース

従来、言語学的な談話分析と人文社会科学的な言説分析は分けて議論されてきましたが、ぼくは両者を社会記号論的に包括して捉えています。ただ、議論はややこしいので省略。言語人類学におけるディスコースは「社会行為として実践される記号的なコミュニケーション活動のすべてを包括的に含み、その主体も個人から学校、メディア、政府といった制度的組織まで」を含みます。

詩学

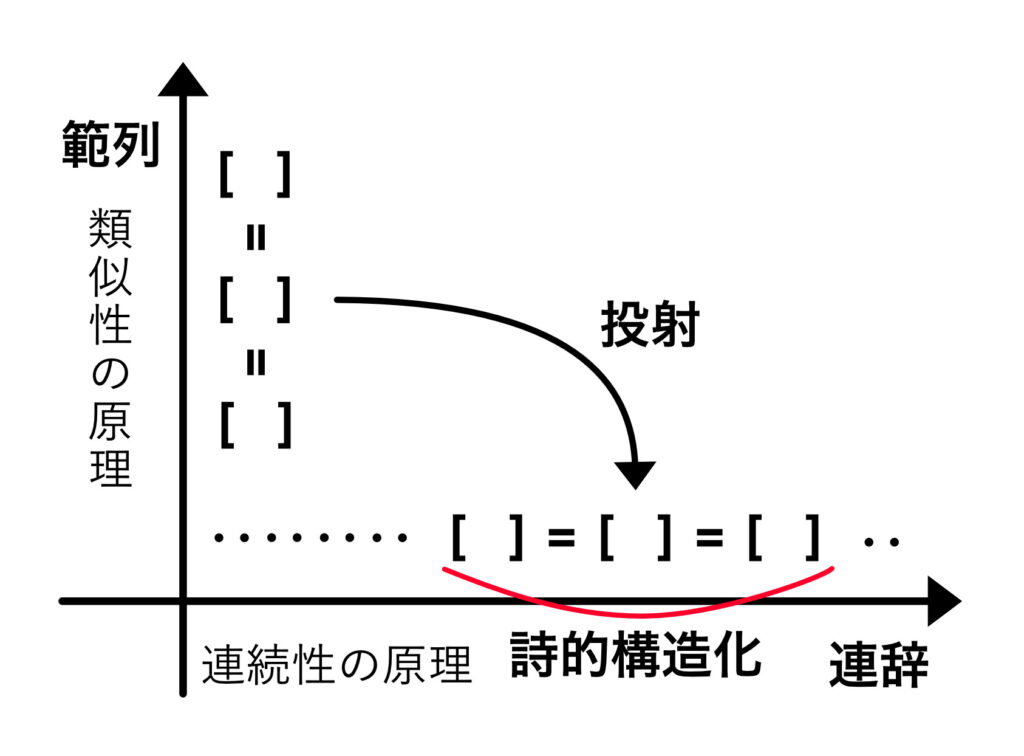

パース記号論の影響を受けたローマン・ヤコブソンが提示した詩的機能を、言語人類学では歴史・社会文化的なディスコース研究に応用してきました。詩的機能は、単純には反復を原理とし、言語コミュニケーションを介して生成・強調される並行性・対照性・非/対称性などを分析するメタ概念です。厳密には、詩的機能は「等価の原理を選択の軸から結合の軸に投射する(The poetic function projects the principle of equivalence from the axis of selection into the axis of combination)」と定義されています。

詩学は、メッセージが浮かび上がる過程を考える手法ともいえます。詩的な反復は、集団的・相互行為的に生じる儀礼が魔術的・社会的な権威と効果を発揮する過程とも密接に結びつきます。その意味で、普遍的かつ文化相対的なディスコース現象を捉える有効な概念です。

記号イデオロギー

言語人類学では、ことばに対するあらゆる無/意識的な考えを言語イデオロギーと呼びます。イデオロギーは従来、特定の価値観を正当化・合理化する主義主張と知られ、イデオロギーに対する批判的な言論が展開されてきました。一方、言語人類学ではあくまで中立的に、誰しもが無/意識や価値観を持つものとしてイデオロギーを捉えます。そのため、前者は歴史的に特異な政治的イデオロギー、後者は中立的イデオロギーとして整理できます。

ぼく自身は、ディスコースや詩学の考えを援用しつつ、多角的・重層的に生じる諸現象を生成・再生産するようなメカニズムを捉える上で、それを稼働するものを総称して記号イデオロギーと呼称しています。

社会化

人々は、言語を身につける幼少期から少年期に至る過程はもちろん、大人になってもなにかしらの環境に身をおきながら自らを適応させていきます。社会化研究では、そうした言語や振る舞いを身につけ、社会的に適したあり方を教えられたり、力関係のある間柄で葛藤したり、発散的・収束的に適応したりする過程を捉えます。

社会化の過程には終わりがありません。何気ない日常のなかでも、刻々と変わりいく社会化の過程が刻まれています。いわば無意識に沈殿した思いもそうです。社会化の分析では、あえてそれら無意識的な状態やそこに至った過程にメスを入れ、ことばにし、よりベターな選択やあり方を考える一助になればと思っています。

公共性

私的/公的な場と言われるように、公共性は人々が集う場所・空間を指して用いられます。政治思想はもちろん、言語コミュニケーション研究でも、私的な場と、公的な場での振る舞いが異なるのはよく指摘されることです。たとえば、政治演説は制度的に為されるものですが、あいさつは私的にも公的にも関係を構築するものです。その意味で、厳密に私的/公的と分けられるものではなく、それらの領域観がさまざまに入り組んでいるのが通常だと言えるわけです。

政治思想で語られる公共性は、どこかでこうした複雑に入り組むあるがままの世界が忘れられる傾向があるようです。人には人の生きた文脈があり、特定の正しい公共性に基づいた思想は実態とズレがあるのは間違いないでしょう。むしろ、ぼくはこうした複雑で多様な世界とそこから漏れ出るズレを読み込む上で、公共性に着目しています。

研究やサイトの概略的な紹介はこちら。