近代に発達した言語学はソシュールの言語に特化した記号論の影響を強く受けている。一言でいうと、ソシュール記号論は言語的な記号と記号の差異とその文法構造を科学的に探究する道筋を示した。

一方、パース記号論は記号と記号の連続的な関係を論理的に探究する方途を示した。ソシュールは言語記号を出発点に据えたが、パースは言語に限らず、現実にせよ虚構にせよ、あるいは経験にせよ規則にせよ、人間すらも含めてあらゆる記号と記号の関係から世界を捉えた。そのため、日常世界をフィールドワークしながらも言語とコミュニケーションの関係を捉える言語人類学では、パース記号論の影響が大きい。これがソシュール記号論の系譜にある科学主義的な言語理論と言語人類学が大きく異なる点だ。

では、具体的にあらゆる記号過程を捉えるパース記号論から言語人類学はなにを援用しているか。それが、象徴性・指標性・類像性である。特に、ことばと社会文化を分析する言語人類学では前提となる概念だ。簡単に紹介しよう。

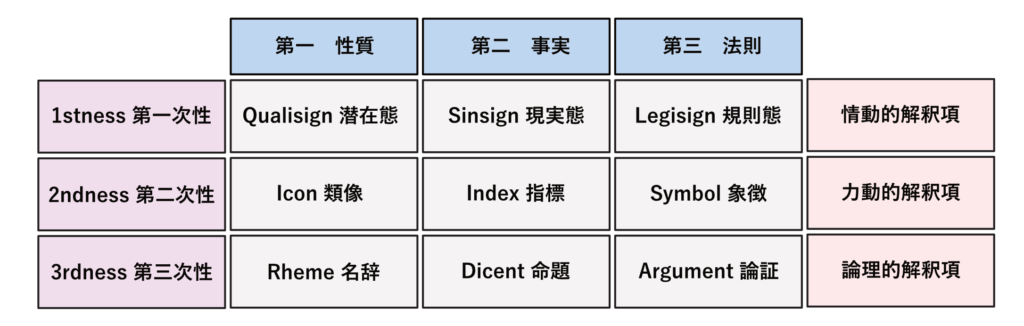

パース記号論は、第一性・第二性・第三性の三幅対を基盤に据えている。今回、紹介する象徴性・指標性・類像性は第二性に該当する。

パース記号論の第二性

象徴性とは、ある記号(例: 音)とある記号(例: 意味)の関係が恣意的なもの、あるいは慣習的な規則性に基づいているものを指す。言うなれば、「なぜ、これとそれは結びついているのか」といった理由が慣習的な規則性以外では説明できないものが象徴性だ。一方、記号と記号が結びつく理由を指標性は連続性・隣接性、類像性は類似性・同一性となる。象徴性はそれらに当てはまらない。そのため象徴性は残余範疇(カテゴリー)とも呼ばれる。

類像性は、肖像写真、鏡像、口真似、物真似、引用、文字など、似ているある記号とある記号を結びつけ、指標性はなにかを指さす方向、風見鶏が示す方角、火の煙と火事、地域方言と出身地域との関係、感情表現と感情との関係など、連続的にたどれる記号と記号の関係を指し示す。

言語構造は語彙も文法も象徴的だが、言語使用は指標類像的なものといえ、ソシュールをはじめとした近代言語学では後者の指標性の次元が抜け落ちている、と整理できる。いわば、コミュニケーションの基本的なモードは指標性であり、下記の記事で挙げている東京標準語「なかった」の例にあるように、言語構造と言語使用、話者とその無/意識(≒言語イデオロギー)は結びついている。

パース記号論の関係性と幻想性

パース記号論における三つの二次性が共通するのは、なにかの記号と記号の関係を指す概念という点だ。指標性は記号と記号の連続性、類像性は記号と記号の類似性、象徴性は指標性と類像性に還元できない規則性。それぞれが記号と記号の関係性を示している。

もうひとつ、注目すべきだとぼくが思う共通点がある。それが幻想性だ。どういうことか。たとえば、指標性は指差しや風見鶏が別のメッセージを示すように、指されるものが別のメタメッセージを喚起する。したがって、記号そのものではなく、記号がメタ的に意味すること、それが指標性である。だとすれば、記号は指標的、つまり連続的とはいえ、それ自体を示すことではない。あくまでも指標が示すメタ的な別の記号との関係が指標性である。類像性も「似ている」というパターンの擬似的な関係を示している。象徴性はそもそも指標性と類像性に還元できない。ということは、指標性も類像性も象徴性もすべて記号と記号の関係であると同時に、なにかしらの飛躍的な幻想を含んでいる。

現代社会はSNS社会である。際限のない歴史修正主義の時代であり、フェイクニュースの時代であり、ポリティカル・コレクトネスの時代である。言ってしまえば絶え間ない幻想がそこかしこに遍在する時代である。これがいいとか悪いとは言い難い。ただ言えるのは、幻想に対して単純な事実や正しさをぶつけるだけではうまく立ちいきそうにも思えない。その合間を縫うような、あるいは射抜くような知恵を働かす必要がある。少なくともぼくはそう思う。世界が記号化していくなか、記号論になにができるのか。パース記号論には単純に科学的だけではない、可能性があるのかもしれない。

おわりに

ところで、指標性≒コミュニケーションは人文学・社会科学で全般的に見落とされがちな視点だとぼくは感じてきた。大学教授がどこか自分たちの依拠する知識情報ばかり語っているように見えるのは、指標性を駆使して、学ぶ者にとって親しみを感じたり興味をそそる類像性を引き立ててないからではないか。とはいえ、これがわかったからといって思うようにできるわけではないのがコミュニケーションの難しいところなのだけども・・・