『東京喰種』の作中で、主人公の金木研(かねきけん)が発した名言「この世の不利益はすべて当人の能力不足」。この印象的なセリフは、漫画では61話(単行本7巻)、アニメでは第1期の12話で登場します。

宿敵ヤモリによる壮絶な拷問の末、金木は「喰種(グール)」としての自分を受け入れ、大切なものを守るために強くなることを決意。これまでの弱さを捨て、劇的な変貌を遂げる、物語の大きな転換点となる場面で、このセリフは語られました。

金木のこのセリフ、印象に残っている方も多いでしょう。どこにでもいそうな文学好きの青年が、過酷な運命に翻弄されながら、たどり着いたこの境地。このセリフには金木の苦悩と決意が凝縮されていて、読んだ瞬間に「ズシン」と心に響きました。

ども。日本社会における「自己責任論」を研究している青山俊之です。

この記事では、このセリフが持つ意味を深掘りし、さらに研究者の視点から、このことばが現代社会に投げかける「自己責任」や「自己犠牲」のテーマについて考察していきます。

なぜ私たちは金木研の「悲劇」に惹かれるのか?

第一話ラストに金木くんが語るように、『東京喰種』は「悲劇」の物語です。容易に手足が欠損するなど、嗜虐的な描写が多く、個性豊かで人間味溢れるキャラたちの非喜劇に心が痛みつつ、惹きつけられる読者も多いことでしょう。人間と喰種という二つの世界の狭間で引き裂かれる金木研を見ていると、「どうか彼には幸せになってほしい」と思いながらも、物語が進むごとに出くわす彼の苦悩にもどこか深く魅入ってしまうんです。

金木研の魅力とはなんだろうかと考えると、彼の「変容」の過程にあるのかもしれません。おとなしい文学青年だった彼が、人を食らってしか生きられない喰種となり、人も喰種も、どちらも大切な者を守るために自己犠牲を払い、変貌していく姿に魅入られます。それって、あいかわらず流行りの「なろう系」や「異世界転生系」とも少し似ていますよね。これらは基本的に弱者が強くなっていく物語だからです。

でも決定的な違いがあります。金木は基本的に報われません。彼の変容は、爽快な成長物語ではなく、より深い闇への没入として描かれている。「この世の不利益はすべて当人の能力不足」というセリフは、そんな金木が自分を追い詰めながら力を求める過程で吐き出したことばでした。ですから、単なる自責ではなく、このセリフには残酷な世界で生き抜くための彼なりの覚悟と、自己犠牲の精神が滲むのです。

自己責任論と「なろう系」の意外な共通点

「自己責任」ということばをどこかで聞いたことがある方も多いでしょう。ぼくが研究で着目してきたのは、同じ「自己責任」ということばでも、使う人や状況によって全然違う意味になるということでした。肯定的に使うと「自分の人生は自分で決められる」という自律や自由さを意味しますが、否定的には「自業自得だ」というバッシングのことばとしても使われます。

そうした厳しい社会の現実と、個人にリスクや結果の是非が問われる「自己責任論」に疲れた私たちが、フィクションの中に逃げ場を求めるのは半ば自然なことだと思います。「なろう系」や「異世界転生系」が人気なのも、厳しい現実から逃れて「圧倒的強者感」や「リセット願望」を満たしたいから、というのはうがっているように思われるかもしれませんが、ぼくはあながち間違いではないとも思うのです。

ただ、『東京喰種』はそういう願望充足の物語ではありません。むしろ現実の苛酷さを増幅させた世界が描かれています。それなのに、なぜ私たちは金木の「この世の不利益はすべて当人の能力不足」というセリフに心惹かれるんでしょうか?

それは、このセリフが絶望的な現実をあえて肯定し、その上でなお生き抜こうとする決意表明だからなのでしょう。徹底した自己責任論を体現し、生み出されている逆説にカタルシスを感じているのかもしれません。

ここで述べた「自己責任」は、使う人や文脈によって様々な意味合いを持ちます。その歴史や社会的な課題について、詳しくは下記の記事で徹底解説しています。

「悲劇」の主人公と「自己犠牲」に惹かれるわけ

なぜ私たちは金木研のような悲劇的人物に魅力を感じるのか。ぼくはこれ、日本特有の「自己犠牲の美学」とも関係があると思っています。

日本社会って「迷惑」という規範がめちゃくちゃ強いですよね。「迷惑をかけるな」って子どもの頃から教えられる。でもその「迷惑をかけるな」「邪魔をするな」「他者のことも考えろ」という規範的な要請は、時に個人の権利や自由と衝突します。金木の自己犠牲的な行動にも、この日本で培った独特な強度を持つ責任観が滲んでいるように見えます。

金木が面白いのは、彼は単に「迷惑をかけたくない」から自己犠牲を選ぶのではなく、大切な人を守るために生きた結果、「怪物」としての自分を受け入れるところです。それって、ある意味で最高にカッコいいじゃないですか。彼の「この世の不利益はすべて当人の能力不足」っていうセリフが残酷なのに美しく響くのは、それが「諦め」ではなくて大切な者を徹底的に守るために強くなる「覚悟」だとぼくらは直感的にわかるからだと思うんです。

そう考えると、金木のセリフは単なる自己責任論じゃなくて、「それでも生きる」という強烈な生の肯定なんですよね。だからこそ、ぼくたちの心に深く響くんだと思います。

金木研のセリフから学ぶ、絶望の中の主体性

「この世の不利益はすべて当人の能力不足」。金木自身への自虐的なことばにも聞こえるし、同時にそれを徹底して遂行するからこそ、他者への圧倒的な威圧を発するメッセージとして記憶に刻まれるのでしょう。

金木研のこの変容は、「受け身の被害者」から「能動的な姿勢」への転換だとも捉えられます。彼は散々不幸な目に遭いながらも、その苦難を「能力不足」と捉えることで、徹底的に強者となる修羅の道を選ぶ。これはいわば絶望的な状況での最後の抵抗であり、ある種の実存主義的な選択です。

現実社会でも同じようなことが「他責ではなく自責思考を大事にしろ」などと教育やビジネスの現場で語られます。この自責/他責問題は深掘りするととても面白いのですが、今回は少し話が逸れるので簡単に。

他責ではなく自責思考が大事と言われると、確かに責任を免れる姿勢がよいとは思えません。ですが、「あなたのせいだ」という自己責任論もまたその語り手の自己責任から逃れる口実にもなっているとしたらどうでしょう。

自己責任というのは、英語では“take your own responsibility”(自分で責任をとる)であり、“responsibility”とは基本的に「応答性」です。なので、責任論というものは「個人(自己)」だけに還元できず、「相手(他者)」が必ず介在します。どんなに個人への「自己責任」を語っても、逆説的にその人自身の「自己責任」が問われるのが、このことばの呪術的な力なのです。

どうこの膠着した状況を脱するか。私見では、「変えられる自分から変えていく」、つまり“Do it yourself”と“All by myself”の精神を組み合わせるのがいいと考えています。その心は、誰かがやらないなら「自分でやる(Do it yourself)」、そうしてやったことに対し「自分でやった(All by myself)」と引き受ける、そうして試行錯誤しながらアップデートしていく。ぼくはこうして「けじめ」を付けていくことは大切な自己責任精神だと思うんです。必ずしも失敗という結果を自業自得としてネガティブに引き受けるのではなく。

話を戻すと、金木のセリフから一つ学べるのは、不幸を単に運命や社会のせいにするんじゃなくて、自分の中に変化の可能性を見出すこと、そしてそれをやり切る覚悟と粘り強さです。それは諦めじゃなくて、一種のポジティブな自己肯定なのでしょう。

おわりに──フィクションの力、けじめ、無責任な責任

『東京喰種』の世界は私たちの現実とはもちろん異なりますが、金木研の葛藤と変容は、私たち自身の生きる現実と、そして内面に潜む感情とどこか深く共鳴します。「この世の不利益はすべて当人の能力不足」ということばに惹きつけられるのは、それが残酷な真実を突きつけながらも、同時に生きる力をほのかに与えてもいるからではないでしょうか。

フィクションの力は、時に現実以上に生の実態を映し出します。金木研という悲劇の主人公を通して、私たちは自己責任論の極北を疑似体験し、カタルシスを得ることができます。そして彼の苦悩に共感すれば、私たち自身が「どう生きるのか」という問いに向き合うきっかけにもなり得ます。

自己責任論は極端な個人主義的な還元でも、社会責任論でもありません。それは複雑に入り組んだ歴史・社会文化的な言説であり、時に私たちを縛り、時に解放します。金木研のことばとその生き方は、その両義性を体現しています。「すべては己の能力不足」という厳しいことばの中に、実は「変化の可能性」という面も内包されているのです。

大切なのは現実の厳しさの中でなお、けじめをつけることです。金木研という虚構のキャラクターが私たちに教えてくれるのは、そんな生き方の可能性なのかもしれません。

ただ、最後に私見を言えば、「責任なんて知ったこっちゃねぇ!」という無責任さもぼくは必要だと思っています。それは単に、責任なんて負いたくないという子どもの論理を訴えたいからではなく、むしろ大人がついつい陥りがちな頑固な「責任観」を解放することこそが、「責任=けじめ」になることも往々にあると考えているからです。

つい余談を語ってしまいましたがこの辺にしておきましょう。このサイトのあちこちに自己責任や自己犠牲をめぐる論考を散りばめています。興味関心をお持ちいただけたみなさま、ぜひいろいろ探ってみてください。ではでは!

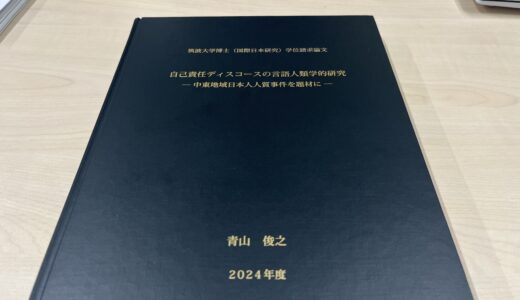

この記事で言及した議論にも関連する、博士論文を元にした書籍を絶賛執筆中です(2026年度末を予定)。ご興味をお持ちいただけた方は、ぜひ著者の活動にご注目ください。