「自己責任」ということばが社会的に広く使われるようになったのは、それほど昔のことではありません。もともとは、投資活動を制度的に自由化する1980年代にて、金融・経済分野の専門用語として使われ始めたことばでした。

この記事では、「自己責任」ということばが、いつ、どのような文脈で用いられ、どのようにその意味合いを変え、私たちの社会全体へと広がっていったのか、その歴史的な道のりを辿ります。特に、広く言及され始めた1980年代から1990年代前半に焦点を当てて見ていきましょう。

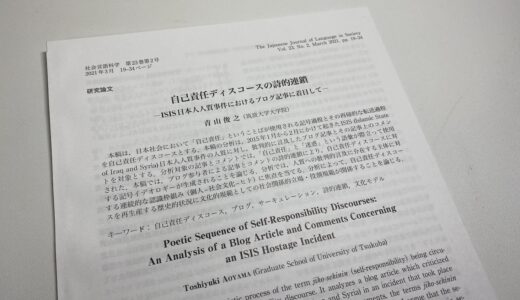

この記事は、一般的な論点を整理しつつ、筆者の博士論文「自己責任ディスコースの言語人類学的研究 ─中東地域日本人人質事件を題材に─」の知見を踏まえて執筆しています。「自己責任」というテーマ全体を概観したい方は、まとめ記事「日本の自己責任論とは? 意味・歴史から現代社会の課題まで徹底解説」からお読みいただくのもおすすめです。そのほかの関連記事は、こちらの #自己責任 タグからご覧ください。

1980年代:金融・行政・教育改革の申し子であった「自己責任の原則」

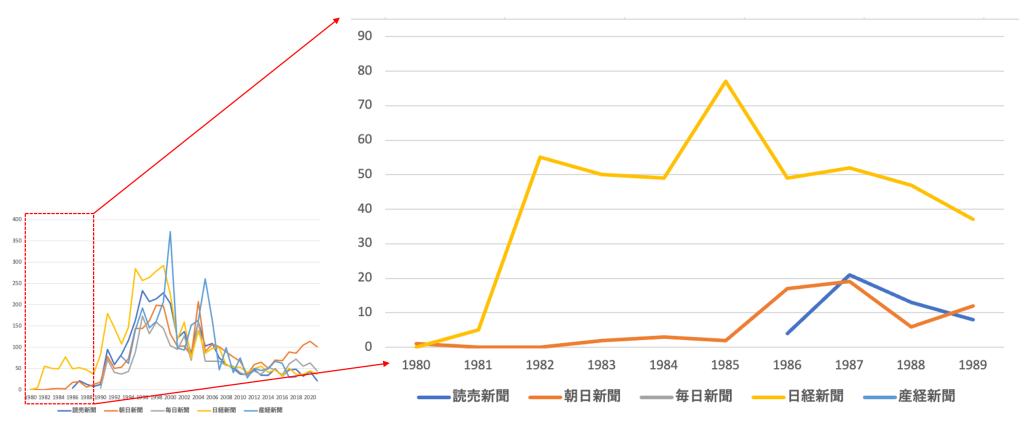

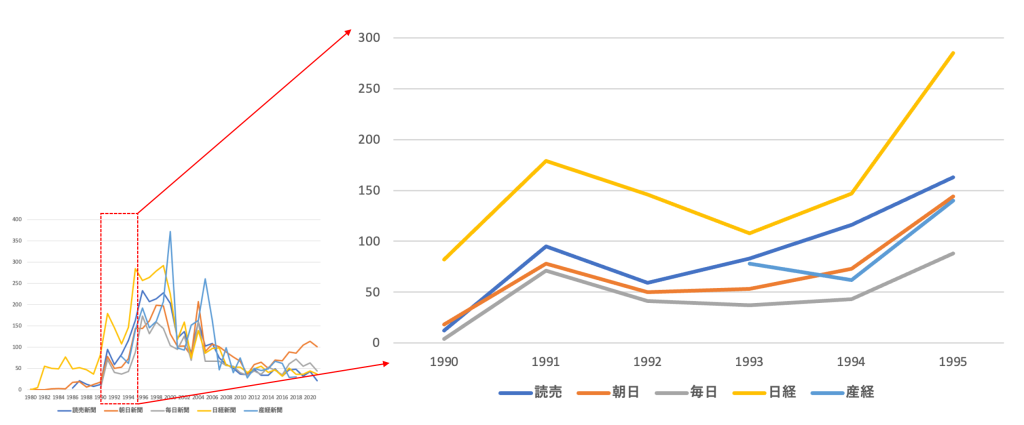

上のグラフが示すのは、1980年代の主要新聞における記事で用いられた「自己責任」の使用数です。一見してわかるのは、特に日本経済新聞など経済関連のメディアでその使用が先行していたことです。

この背景には、当時の日本が直面していた大きな社会経済の転換期があります。

- 金融自由化の本格化:

1982年には新銀行法が施行され、銀行業務の公共性や自主性がうたわれるとともに、金融市場の自由競争が促されました。 - 行政改革と民営化:

「増税なき財政再建」をスローガンに、第二次臨時行政調査会(臨調)が発足。国鉄・電電公社・専売公社の三公社民営化などが提言され、「小さな政府」と民間の活力活用がこの時代の大きな政治的テーマとなりました。

こうした流れの中で、「自己責任の原則」は、主に「投資の結果は投資家自身が負うべき」といった、市場経済、特に金融取引におけるリスク分担のルールとして語られ始めたわけです。実は、「自己責任」は当時の新聞記事にて「原則」、「規制」、「自主」といった用語と共に用いられることが多く、市場の効率化や個人の主体的な判断を促す、比較的限定的で専門的な意味合いで使われていました(詳しくはぼくの博士論文3章にて論じています)。

しかし、注目すべきは経済分野だけではありません。この時期、現代の教育改革にもつながる「自主性」や「自律性」を重んじる議論の中で、「自己責任」の考え方の萌芽が見られました。たとえば、臨時教育審議会(臨教審)が1980年代に論じられ始めたのが、画一的な教育からの脱却や個性重視の教育です。

そこでは、個々人の「自主的・自発的な学習」や「自己教育力の育成」といった理念が打ち出しました。これら臨教審の思想と改革は、ボランティア活動の推進や1990年代以降の新自由主義的な教育改革にて具体化されていきます。つまり、現代社会に連綿と続く経済・金融自由化と個性重視の教育制度の下準備期間となったのが1980年代という時代でした。

博士論文「自己責任ディスコースの言語人類学的研究」が公開されました。

博士論文「自己責任ディスコースの言語人類学的研究」が公開されました。

1990年代前半:バブル崩壊と社会変化に共鳴した「自己責任」の広がり方

1990年代に入ると、上のグラフが示すように、「自己責任」ということばは一般の新聞でも目にする機会が格段に増え、その使用数は全体として増加傾向に転じます。この変化の大きな引き金となったのが、バブル経済の崩壊です。

- 金融不安と社会の動揺:

バブル崩壊は、証券会社の損失補填問題や住宅専門金融会社(住専)の不良債権問題など、深刻な金融不安を日本社会にもたらしました。これにより、「一体誰が責任を負うべきなのか」「自己責任の原則とは何を意味するのか」といった問いが、経済界だけでなく社会全体に突きつけられることになります。 - ことばの意味合いの変化:

単なる市場のルールを超え、より広く個人の選択や行動の是非、さらにはその結果に対する「覚悟」を問うような、道徳的・規範的なニュアンスを帯び始めました。

「これまでは行政に頼っていた部分も、これからは個人の責任で対処すべきだ」

「自己責任なのだから甘えは許されない」

こうした論調が、メディアを通じて広まっていたのがこの時期です。

1980年代に萌芽の見られた「自主自律≒自己責任」という考え方は、経済分野だけでなく、社会の様々な側面で具体化の動きを見せ始めます。たとえば、1995年の阪神淡路大震災では多くのボランティアが活動し、「ボランティア元年」とも呼ばれましたが、これは個人の自発的な社会参加や貢献を重視する流れが、具体的な形として現れた事例の一つです。

また、一部のリベラル系の人々の論調の中では、「自己責任」が市場の論理としてだけでなく、個人の自由や権利を肯定する文脈で捉えられることもありました。これは、加速するグローバリズムと消費社会化(自己決定論の普及など)、そしてシティズンシップ(市民性)の精神といった国内外の大きな変化と連動した「自己責任」の捉え方であったと言えるでしょう。ただし、この記事の主題である「自己責任の原則」という観点からすると、この段階ではまだ金融・経済分野での本来の意味合いが色濃く残っていたと整理できます。

1995年以降:多様化と象徴的キーワードとなった「自己責任」

1995年は、日本社会にとって大きな転換点でした。阪神淡路大震災や地下鉄サリン事件は社会に大きな衝撃を与え、人々の価値観や安全神話は大きく揺らぎました。そして、この年にはWindows95が登場し、パーソナルコンピュータとインターネットが一気に一般家庭にも普及し始める時期でもあります。

この新しい情報技術の波は、人々に新たなコミュニケーションの可能性をもたらすと同時に、まだセキュリティ対策などが十分に整備されていない環境下でのソフトウェア利用やインターネット接続におけるトラブルについて、「使用は自己責任の原則でお願いします」といった、いわばお決まりの注意喚起がなされるなど、新たな文脈で「自己責任」が私たちの日常に意識されるきっかけともなりました。

この1995年頃から2003年のイラク戦争勃発前夜に至るまでの期間は、金融ビッグバンに代表される大規模な構造改革が進み、「個」のあり方や社会の仕組みが大きく問い直された時代です。新自由主義的な思想も社会に浸透し始め、「自己責任」ということばは、経済の文脈を大きく超えて、教育、レジャーなどのリスク管理、労働、貧困、格差、そして個人の生き方そのものに至るまで、実に様々な場面で、多様な意味合いが含み込まれて使われるようになっていきました。この1995年以降からイラク事件に至るまでの詳細な変遷については、また別の記事で詳しく解説したいと思います。

「自己責任」という万華鏡と、ものさしとなる「自己責任」

このようにして、「自己責任」ということばは、元々の金融用語としての意味合いから大きくその範囲を広げ、肯定的なものから否定的なものまで、右や左といった政治的立場によっても異なる解釈がなされる、極めて多義的で象徴的な記号へと成長しました。それは、個人の価値観や社会のあり方を測る一種の「ものさし」のような役割を担うようになっていったのです。

このことばの持つ象徴性と社会的インパクトが最も劇的に示されたのが、2004年のイラク日本人人質事件において、危険地域に指定されるイラク現地へと渡航したボランティア・ジャーナリストら人質(とその家族)の自己責任論をめぐる社会的な大論争でした。この事件をきっかけに、「自己責任」は爆発的に広まり、同年の流行語大賞トップ10にノミネートされるほど、国民的なキーワードへと押し上げられました。

「自己責任」は短く、それでいて強い響きを持つ一語です。それは、人々の感情を揺さぶりやすく、また多様な解釈を許容するため、特にSNSが情報伝達の主要な手段となった現代においては、政治的な意見表明や社会的な対立を先鋭化させる上で、ある種の「経済性の高い」ことばとして機能してきた側面は否めません。2000年代以降の小泉純一郎氏による、パフォーマンス性を帯びた政治スタイルはゼロ年代の政治とメディアの蜜月関係を象徴し、それは2010年代、そして2020年代の今もまだその影響の渦中にあると言えるものでしょう。

しかし、こうした「自己責任」ということばの使われ方の変遷や、それに対する社会の様々な反応の背景を深く見つめると、単に個人の意識の変化やその時々の政治的イデオロギーの反映だけでは説明しきれない、日本社会に脈々と受け継がれてきたある種の文化的な規範や価値観が見え隠れしてくる、という点も実は看過できません。そして、その見えにくい文化的基層との複雑な相互作用こそが、現代日本の「自己責任論」が持つ、一筋縄ではいかない独特の様相を形作ってきたのです。この日本特有の文脈を含めた「自己責任論」の全体像については、「日本の自己責任論とは?──意味・歴史から現代社会の課題まで徹底解説」をご参照ください。

日本の文化規範の深掘りについてまた別記事でも紹介する予定ですが、その分析の着眼のきっかけとなった下記の論文解説もよろしければご覧ください。