自己責任論は、日本社会で事件の被害者など相対的弱者の責任を問う現象として知られる。ぼくはこの自己責任論を長らく研究してきた。

とりわけ「自己責任論」が社会的に知られる出来事となったのが、2004年のイラク日本人人質事件だった。この事件では、ボランティア活動家とジャーナリストの日本人3名が人質となり、イラク現地に派遣されている自衛隊の撤退が要求がされた。事件前には、行政府から中東地域への渡航制限が課されており、人質の自己責任が問われた。加えて、人質の家族がメディアに出演し、人質交換条件である自衛隊撤退を政府や世間に訴えたことで家族ともどもへの非難が殺到した。ある意味で、イラク日本人人質事件は戦後日本社会における争点がさまざまな形で喚起された出来事であった。ぼくはこの事件と、2015年に起きたIS (Islamic State)日本人人質事件などを中東地域日本人人質事件と総称し、その事例をもとにした言語人類学的な研究を行っている。

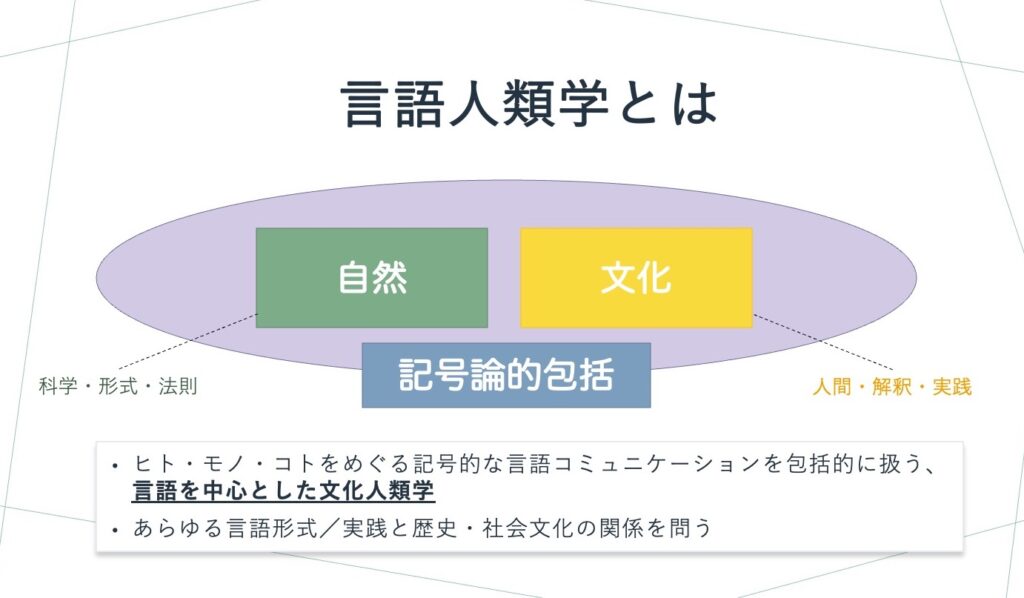

では、言語人類学とはどんな学問か。言語人類学は、ことばを中心とした文化人類学とも言われ、社会的に為されるあらゆる記号的なコミュニケーション実践 (≒ディスコース)を研究する学問だ。規則的な文法や音韻をはじめとした言語構造から、会話をはじめとした相互行為、象徴的な儀礼、個々人とコミュニティの衝突・葛藤・融合・分派など、こうした歴史・社会文化的な言語形式/使用と文脈の総体的なプロセスが言語人類学的な研究の射程となる。

ぼくの研究では、「自己責任」をめぐる言語コミュニケーションの文脈を総じて自己責任ディスコースと呼ぶ。ディスコース研究によって、人々が行う論評実践によって複雑化する「自己責任」の意味の網の目を読み解く。そのため、博論の題目は「自己責任ディスコースの言語人類学的研究─中東地域日本人人質事件を題材に─」とする予定だ。

2023年1月現在、博士後期課程の3年目が間近となり、いよいよ博士論文を執筆し始めている。まだ本腰は入れきれていないのだけど、この一年をかけて文章を限りなくブラッシュアップしていく予定だ。今後、大幅に改稿していくだろうがひとまずまとまった序文めいたものを執筆したので、自分の研究紹介も兼ねて記事化することにした。以下、序文、目次、構成の概要という順でまとめている。

23年5月現在、すでにかなり圧縮して書き直したがこのまま掲載しておく。

23年7月現在、序文を微修正し、構成の概要部分を削除(それなりに大きく変更したため)。

序文──いま、自己責任論を問う意味

わたしたちの生きる現代日本社会は多様な機会に満ちていた。ここで過去形で言及した理由は、2020年から2023年の今に至るまで、新型コロナウィルスが世界中で蔓延したことによる人流や接触の制限など、それら影響が収束したとはとても言い切れないためである。しかし、それでもわたしたちが生きる現代日本社会は多様な機会や選択肢が増え、身分や移動手段、情報の取得が限られた過去の社会に比べれば「自由」になった。

とはいえ、昨今、日本社会の現状を指して「失われた30年」ということばが語られる。失われた30年は、2010年代には「失われた20年」、2000年代には「失われた10年」と呼称されてきたことばが、10年単位で反復されてきた末裔である。もともと失われた10年は経済低迷を指す用語である。そのため、特別に日本社会に限定されて用いられることばではない。90年初期のバブル経済崩壊以降、確かに日本の経済的地位も状況も相対的に悪く、向上する気配も一向に見えない。コロナ禍があろうとなかろうと、経済的な繁栄から凋落してきた実態は大きく変わらないだろう。政治にしても、政変があろうと、大規模な震災と原発事故があろうと、デモや運動が起ころうと、状況は同じだ。失われた30年ということばは、日本社会の先行きの見えない停滞感を示している。

この失われた30年と同じ時期、語られることが増えたことばがある。それが「自己責任」だ。個々が担うべきとされる「自己責任」は、自由化が進む社会変容と並行して論じられた。いわば、失われた30年と自己責任は、日本社会の様相や特徴を暗に妙に示している。もう少し具体的な例で確認しておこう。90年代初期のバブル経済崩壊は冷戦の崩壊とも重なり、以降、資本主義制度を中心とした市場経済の自由化の加速が進められた。95年以降のWindows 95搭載PCの一般家庭への普及から加速する情報の自由化など、グローバリゼーションと呼ばれる社会変容が急速に日本で進んだのが90年代である。要するに、第三次産業へと経済・労働市場の重点が移り、旧来的な大所帯の家族から少数の核家族化へと家族容態が変容し、平たく言えば徐々に個々人に最適化した生活を享受できるような社会へと変容していったのが20世紀末の日本社会である。では、そのような20世紀から21世紀へと移行する間に語られた「自己責任」は、具体的になにをどう意味して用いられてきたのだろうか。

特に、80年代から現代でもよく用いられる「自己責任の原則」という表現を見てみよう。ここでいう自己責任の原則とされる意味範囲は非常に広い。たとえば、株式や債権などの金融取引から、破綻することのないと思われていた銀行をも含む企業の倒産、預貯金の管理、登山をはじめとしたレジャー活動の危険回避といったリスク管理、それらすべて「自己責任の原則」と言及されてきた。そのほかにも、教育制度改革の方針をはじめとした政治的言説では、右左の政治思想に関係なく国民的/民主的な自律的主体を称揚するにあたっても「自己責任(の原則)」が前提的な価値規範として論じられた。加えて、90年代後半から00年代前半にかけて、加速的に広がるインターネットの流通・整備に乗じて生まれた新たな市場やその取引、サイトの利用にあたっても個々人が身につけるべき情報リテラシーとしても「自己責任(の原則)」が契約・規約文章などで用いられてきた。

こうした社会環境の整備によって、大きな国家や旧来の血縁関係にではなく、個々人が選択や意思決定を主体的に担うことを重視すると同時に、起こりうる偶発的な出来事やその不安に対処する必要性が論じられるようになる。あえてレトリカルに言えば、自由の代償として「自己責任」が求められた。それが20世紀末の前後に日本社会で起きた定型的な語りであった。

※

ところで、筆者は1992年に日本で生まれた。上述のような社会環境はもちろん、マンガ・アニメ・ゲームをはじめとしたサブカルチャー市場が興隆した90年代に幼少期から少年期を過ごしてきた。そんな筆者は91年のベルリンの壁の崩壊を目の当たりにしたわけでもなく、95年のオウム真理教事件や阪神淡路大震災の記憶もほとんどない。強いて言えば、2000年という世紀末に向けて騒がれたノストラダムスの予言のほとぼりが冷めたと思いきや、2001年9月11日にアメリカ同時多発テロ事件という大惨事が起き、その後の2000年代前半は小泉劇場と呼ばれる劇場型政治が席巻したかと思えば、2000年代後半には自民党から民主党へと政権が交代し、2011年3月11日には東日本大震災が起きた。それが俗に言う失われた20年の軌跡の一端であり、2020年を過ぎた今では失われた30年と呼ばれ、筆者の生涯とほぼ重なる。

しかし、筆者には「失われた」ということばがリアルな実感として響かない。生まれてこの方、失われ続けていたためだ。そもそもその変容をよく知らない。今振り返れば、まるで世界は初めから虚構に満ちていたようだった。その虚構に浸りつつも、現実ではグローバルな社会に適応し、生き残る術を模索する必要性を「自己責任」ということばを認知せずとも無意識的に捉えていたように思う。

※

筆者が初めて自己責任を意識することになったきっかけが、2015年IS (Islamic State)日本人人質事件である。ISとは通称、イスラム国と呼ばれる組織を指すが、その組織は国際的には正式な「国家」と承認されているわけではない。イスラム国 (以下、IS)は、国家を自称するイスラム教・スンナ派の過激派テロ組織である。ISは、二人の日本人─湯川遥菜氏と後藤健二氏─を人質にとり、2015年1月、日本政府に身代金を要求したが政府はそれに応じず、二人の日本人は殺害され、その様子はISによってインターネット上に公開された。この事件では、外務省から中東の危険地域と認定されるシリアに赴いた人質とその助けを求める家族の振る舞いに対し、誹謗中傷と呼ばれる類のものから大なり小なりの批判的言及が寄せられた。そこでとりわけ際立った語彙、それが人質に対する自己責任であった。

2015年1月当時、大学2年生だった筆者はとある哲学の大学講義にて、この自己責任論をどう捉えるかを議論した。その際、筆者は「これは人質の自己責任だろ」ととっさに考えた直後、「いや単純に自己責任にしてはいけない」と考え直した。その理由は、この自己責任論は事件や人質がこの出来事に至った過程を捨象してしまうし、複雑な世界の中で他者が関わってこそ自己も責任も生じる、と考えたためだ。

一方、「自己責任」に関する新聞の言及を調査すると、その言及は報道文章や社説の一トピックにしかすぎず、ひとつひとつの出来事や論者によって回収されてしまうものであった。そこでは失われた30年、いやそれ以前から連綿と続くプロセスとしての自己責任の歴史的・社会的な意味が見えてこない。それは学術的文献における言及でも同様で、各々の学者が依拠する立場から自己責任に対する抽象的な解釈や批判をすることに終始していた。しかし、その抽象的な解釈では具体的な人質事件にて生じた自己責任論の実態に必ずしも迫っているとはいえない。

いや、それ以上に筆者の逡巡のように素朴に肯定も否定もしがたい自己責任論への戸惑いは抽象化された議論の中で胡散霧消してしまう。筆者は、今でも自己責任論に対して自分が抱いた肯定から批判へと揺り動いた一瞬を忘れられない。こうした思考のゆらぎを取りこぼさないことは、反省的に考えることだけではなく、自己責任の複数性を考えることにつながる。否定でもなく、肯定でもなく、自己責任という記号の複数性をたどり、考えること。それが本研究を遂行する上での筆者の姿勢だ。

では、いったいどのようにして自己責任論とそこに関わる複雑な背景を捉えることができるのだろうか。少なくとも、自己責任論には自己責任をめぐる意味や主張と、それが妥当なものと意味づけされたり、されなかったりする歴史・社会文化的なコンテクストの両者を視野に入れる必要がある。そこで、本研究では自己責任をめぐる言語コミュニケーションとその歴史・社会文化的な再帰的循環を「自己責任ディスコース」と定義する。

IS日本人人質事件の前のコンテクストをたどると、2004年イラク日本人人質事件でもほぼ類似した自己責任論が人質とその家族にも向けられた。第三章で詳述するように、90年代にかけて全国新聞五紙における「自己責任」の使用数が急増するが、日本社会に広く自己責任を流布する契機となったのはこの2004年イラク日本人人質事件である。この事件は、人質交換条件としてイラクからの自衛隊撤退要求や、イラク戦争における米英への追随、外務省指定の危険地域への渡航に対する人質の自己責任、人質の社会的属性であるボランティアとジャーナリスト活動、その人質の家族らが記者会見・テレビ出演にて訴える自衛隊撤退などが争点となった。いわば、戦後日本社会における重層的な争点が凝縮された出来事がイラク日本人人質事件であった。

本研究では、自己責任に対し肯定と否定を喚起する歴史・社会文化的コンテクストに留意しながら、この自己責任に対する意味づけの過程そのものに焦点を当てる。その理由は二つある。第一に、責任をめぐる議論では「誰が、何を、どのような/どうやって、責任がある/とるのか」が錯綜するためである(鵜飼 2022)。これまでの自己責任に関する先行研究は、戦後レジームにおいて国家が国民にリスク管理を求めるようになった変遷 (Hook and Takeda 2009)や、労働環境・貧困に関連する社会構造的問題などを社会学的に分析したものが多い (cf. 内藤 2009; 中森 2017)。一方で、日本社会における自己責任ディスコースそのものの編成過程を中心とした研究はなされてこなかった。そこで本研究では、中東地域日本人人質事件に至る歴史・社会文化的コンテクストとその多重的交叉のディスコースを分析する。

第二に、人質事件の当時者や関係者に対する責任追求の理由づけには、その語り手の認識的傾向が投影され、集団的に分有される文化規範が関与しているためである (青山 2020b, 2021)。これまでの先行研究でも、社会不安に乗じてその集団的な秩序回復のための儀礼実践として人質やその家族を社会集団にとってのスケープゴートとして自己責任論が展開されている、といった哲学的な考察が施されてきた (小坂井 2020 [2008])。しかし一方で、こうした議論では二つの中東地域日本人人質事件のような特殊な自己責任論の一端を分析しても、言語コミュニケーションそのものや、歴史・社会文化的コンテクストを介して構築される自己観や責任観を経験的/比較的に分析する視座は持ち合わせていない。こうした哲学的議論だけでは、特定の現象の問題の一端を分析・考察できても、ある意味では自己責任の問題を特殊事例から特権化してしまいかねない。

これらの観点を踏まえて、本研究では、いかに「自己責任」が語られてきたのか(分析的な問い)と、どのように「自己責任」と対峙するか(実践的な問い)、という二つの問いを軸に据える。分析的な問いとして、本研究は、二つの中東地域日本人人質事件とその自己責任論を主な題材とし、その政治的・文化的実践に介在する暗黙理の自己観と責任観の一端を文化論理として言語人類学的に分析する。特に、日本社会における自己責任ディスコースがその歴史・社会文化的なコンテクストを介して繰り返し生成・再生産するメカニズムの一端を明らかにすることが本研究の目的である。

参考文献

青山俊之 (2020a) 自己責任ディスコースのメタ語用論的範疇化によるタイプ分析, 国際日本研究, 筑波大学人文社会科学研究科国際日本研究専攻, vol.12, pp.121-136.

青山俊之 (2020b)「自己責任論」の記号イデオロギーに関する言語人類学的分析──イラク日本人人質事件における初期報道に着目して, 筑波大学国際日本研究学位プログラム 修士論文

青山俊之 (2021) 自己責任ディスコースの詩的連鎖 ISIS日本人人質事件におけるブログ記事に着目して, 社会言語科学 23 (2), p.19-34.

Hook, G. D. and Takeda, Hiroko (2007) “Self-responsibility” and the Nature of the Postwar Japanese State: Risk through the Looking Glass. The Journal of Japanese Studies 33 (1): 93-123.

内藤準(2009) 自由と自己責任に基づく秩序の綻び―「自由と責任の制度」再考―, 理論と方法論 24 (2): 155-175.

中森弘樹 (2017)『失踪の社会学 親密性と責任をめぐる試論』慶應義塾大学出版会

鵜飼健史 (2022)『政治責任 民主主義とのつき合い方』岩波書店

小坂井敏晶 (2020 [2008])『増補 責任という虚構』ちくま学芸文庫

目次

序 章 いま、自己責任論を問う意味

第一章 なぜ・どのように「自己責任」は繰り返し語られるのか

第二章 ディスコース研究の射程

第三章 「自己責任」の言説史―全国新聞五紙を中心に

第四章 イラク日本人人質事件分析

第五章 IS日本人人質事件分析

第六章 自己責任ディスコースの文化論理

終 章 「自己責任」はどう語り直せるのか